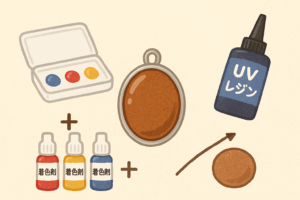

レジン作品を作る際、思い通りの「ベージュ」や「肌色」を再現するのは意外と難しいものです。特に「三原色」や「絵の具」をどう「混ぜる」かによって、仕上がりが大きく変わります。この記事では、茶色やくすみカラーを含む複雑な色合いを、100均の「着色剤」や「道具」を使ってシンプルに再現する方法をご紹介します。「ダイソー」や「セリア」で手に入るアイテムを使った、実用的で失敗しにくい混色の「シミュレーション」も解説しており、初心者から上級者まで役立つ内容です。肌色やベージュ系の再現に悩む方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

-

茶色やベージュなどの色を三原色で再現する方法

-

100均で手に入るレジン用着色剤・道具の活用法

-

レジンが固まらない原因とその対処法

-

実際の配色例・比率・シミュレーションの紹介

レジン茶色作り方の基本と色の組み合わせ方

レジンで茶色やベージュ系の色を作るには、色の基本を理解し、適切な組み合わせや比率を知ることが大切です。この章では、「三原色」を活用した色づくりの基礎から、実際に「絵の具」や「着色剤」を用いた混色のテクニックまで、初心者にもわかりやすく解説します。また、仕上がりの違いを事前に確認できる「シミュレーション」方法や、くすみカラー・ニュアンスカラーなどへの応用についても触れていきます。

色の基本:三原色と茶色の関係

レジンで茶色を作る際に理解しておきたいのが「三原色(赤・青・黄)」の関係です。これはすべての色の基本となる要素で、茶色も例外ではありません。

三原色をバランスよく混ぜることで、深みのある自然な茶色が生まれます。

具体的には、赤をやや多めに、青と黄を少し控えめに加えることで、透明感のある茶色に仕上がりやすくなります。

もちろん、使う着色剤やレジン液の性質にも左右されますが、基本となる色の理解があれば、自分好みのトーンを自在に調整できるようになります。

最初は思った通りの色が出せなくても、少しずつ色の調整を重ねていくことで、理想の「茶色」に近づけることができます。

自分のレジン作品に合った色味を表現するためにも、三原色の仕組みを知っておくことはとても重要です。

絵の具や着色剤で作る茶色レジン

レジンに茶色をつける方法としてよく使われるのが、「絵の具」や「専用の着色剤」です。それぞれにメリット・デメリットがあります。

例えば、アクリル絵の具は手軽で安価ですが、レジンとの相性によっては固まりにくくなることがあります。そのため、使う場合はごく少量ずつ加えて様子を見ながら混ぜるのがポイントです。

一方、レジン専用の着色剤(例:宝石の雫やnrカラー)は硬化にも影響が出にくく、色の発色もきれいで透明感を保ちやすいのが特徴です。

特に茶色系を出したい場合、チョコレート色やベージュ系の着色剤をベースに、他の色と組み合わせてニュアンスを足すと仕上がりに差が出ます。

たとえば、チョコレート+赤を少量混ぜると温かみのある茶色に、青を足すと深みのあるブラウンになります。

自分のイメージする茶色に近づけるためにも、まずは少量で試して調整するのが成功のコツです。

茶色レジンを混ぜるときの比率と注意点

レジンで茶色を作るときに最も難しいのが「色の比率調整」です。少しの色の違いで印象が大きく変わるため、慎重な配色が求められます。

基本的には、赤・青・黄色の三原色を1:1:1で混ぜると暗くくすんだ茶色になりますが、それだと濁りすぎることもあるため、やや赤を多め、青を控えめにすると透明感が出やすくなります。

透明感のある仕上がりを目指すなら、「主色+補助色+白」などのバランスもおすすめです。白をほんの少し加えることで、濃さの調整や色味の柔らかさが出てきます。

また、着色剤や絵の具を入れすぎると、レジンが固まらない原因にもなります。全体の5%以内に抑えることが安全な目安です。

特に100均のレジン液を使う場合は、着色料の許容量が少ないことがあるため、比率管理はより重要になります。

失敗を防ぐためにも、最初は少量でテストしながら比率を記録しておくと、自分だけの配色レシピが作れるようになります。

シミュレーションで確認する色の変化

レジンの色は、混ぜた直後と硬化後で微妙に印象が変わるため、「シミュレーション」は非常に重要です。特に茶色のような微妙なトーンは、わずかな光の加減や背景色でも印象が変わるため注意が必要です。

作業前に、使いたい色の組み合わせを少量のレジンでテストし、小さなモールドやボトルキャップなどを使って試作品を作ると、完成後のイメージがしやすくなります。

また、硬化前と硬化後で色がどのように変わるのかを観察し、写真を残しておくと、次回以降の調色にとても役立ちます。

最近では、スマホのアプリやオンラインの「カラーシミュレーター」を活用して、混色の結果を事前に視覚化する方法もあります。これを使うことで、自分が理想とする茶色に近い配色を探るヒントになります。

感覚に頼るのではなく、実験的に「色の変化」を記録・比較する習慣をつけることで、安定した色作りができるようになります。

ベージュやくすみカラーへの言い換えや応用例

茶色レジンをベースに、色の調整を加えることで「ベージュ」や「くすみカラー」など、柔らかく上品な色合いに仕上げることができます。これらのカラーは、アクセサリー作りやインテリア小物において非常に人気があり、ナチュラルで落ち着いた雰囲気を演出できます。

ベージュを作る場合は、茶色に白を少量加えることで明るくなり、やさしい印象になります。ピンクや黄色を少し加えると、より肌になじむナチュラルな色味になります。

一方、くすみカラーを表現したい場合は、グレーや青をほんの少し加えることで深みや陰影を演出できます。特に「くすみピンク」「くすみグリーン」などは、ニュアンスのある仕上がりになり、大人っぽさや高級感を出したいときにおすすめです。

「茶色」からの応用は非常に幅広く、配色の引き算や足し算を上手に行えば、自分だけのオリジナルカラーが作れます。色の言い換えやアレンジを楽しむことも、レジンの醍醐味の一つです。

100均で揃う!茶色レジン作りに必要な道具と材料

レジンで理想の色を作るためには、色の知識だけでなく、使用する「道具」や「材料」も非常に重要です。この章では、「ダイソー」や「セリア」などの100均ショップで手に入る便利なアイテムを中心に、レジン着色に役立つ「モールド」「ライト」「保存用ボックス」などを詳しく紹介します。また、レジンが「固まらない」原因や、「300円商品」などの大容量素材の活用法も解説。身近なアイテムで手軽に始められるレジン制作のコツを学んでいきましょう。

ダイソー・セリアで買えるおすすめ道具

レジン作りをこれから始める人にとって、100均(特にダイソーやセリア)は強い味方です。低予算で揃えられる便利な道具が数多くあり、初心者にも手軽にチャレンジしやすくなっています。

まず揃えておきたいのは、「UVレジン液」「モールド(型)」「攪拌スティック」「計量カップ」「シリコンマット」「UVライト」などの基本セットです。これらはすべてダイソーやセリアで手に入ることが多く、300円〜500円程度で一式揃えることが可能です。

特にセリアはアクセサリーパーツやモールドの種類が豊富で、流行を意識したデザインが多いのが特徴です。一方ダイソーは、レジン液や着色剤のコスパが高く、大容量タイプもあるため、量を使う人にはおすすめです。

最近では「くすみカラー」「ニュアンスカラー」などのトレンドを意識したカラー展開も増えており、色づくりの幅が広がっています。

必要な道具を揃えるだけでなく、試しながら色味やテクスチャーを確認できるのが、100均活用のメリットです。

レジンに使えるモールドや型の選び方

茶色レジンを美しく仕上げるためには、モールド(型)の選び方も非常に重要なポイントです。モールドは作品の完成度を大きく左右するため、用途やデザインに合ったものを選ぶことが大切です。

アクセサリーを作る場合は、小ぶりなモールドやリング型、チャーム型などが人気です。透明感を活かした茶色レジンには、フラットでツヤのあるモールドが特に相性が良く、仕上がりが美しくなります。

また、凹凸のあるモールドや、宝石型のものを使えば、光の反射で色の深みが強調されるので、濃い茶色やくすみ系の色に適しています。

100均でも、シンプルなものから装飾性の高いモールドまで豊富に揃っており、セリアでは繊細なレース柄の型なども見つかります。

ダイソーでは、大容量のレジンにも対応できるボックス型や収納用ケース型のモールドもあり、実用性とインテリア性を両立した作品づくりに役立ちます。

作品のテーマや使用シーンに合わせてモールドを選ぶことで、茶色レジンの魅力を最大限に引き出すことができます。

固まらない原因とライト・UVの重要性

「茶色レジンが固まらない…」という悩みは、初心者だけでなく経験者にもよくあるトラブルの一つです。その原因として最も多いのが、UVライトの出力不足や硬化条件のミスです。

特に、着色剤や絵の具を使いすぎると、レジン内部に光が届きにくくなり、完全に硬化しなくなるケースが多く見られます。濃い色を出したいときほど注意が必要です。

また、ライトの種類によっても硬化具合に差が出ます。100均の小型ライトはコンパクトで便利ですが、出力が弱い場合もあるため、硬化に時間がかかることがあります。

確実に固めたい場合は、6W以上の高出力UVライトやLED対応のライトを使い、表面だけでなく裏面もまんべんなく照射することが大切です。

さらに、レジン液自体の品質も影響します。特に100均レジンは、気温や湿度の影響を受けやすく、冬場や梅雨時などは硬化に時間がかかることもあるため、作業環境にも注意しましょう。

失敗を防ぐためには、レジンの種類と着色剤の相性を見極めつつ、光の強さと硬化時間を十分に確保することがカギとなります。

大容量でも安心!ボックスや保存方法

レジン作品を複数作ったり、大きなモールドを使ったりする場合は、「大容量レジン」の使用が便利です。ただし、大容量になるほど取り扱いや保存方法にも注意が必要になります。

まず、保管時には直射日光を避けることが必須です。UVレジンは紫外線に反応して硬化するため、日光や室内照明でも劣化する恐れがあります。しっかりと蓋をして、遮光性のあるボックスや引き出しの中で保存するようにしましょう。

100均でも、レジン用品の収納にぴったりな「仕切り付きボックス」や「積み重ね式ケース」が販売されており、小物や着色剤、モールドを整理整頓するのに非常に便利です。特にセリアでは、レジン専用の収納コーナーが設けられていることもあり、見た目も可愛く機能的なケースが充実しています。

また、レジン液自体の保存にもコツがあります。使用後はノズル部分を拭いてしっかり閉め、冷暗所に保管することで、劣化や硬化を防ぐことにつながります。

長く使い続けるためには、「保存環境を整えること」がとても大切です。便利な収納ボックスを活用して、快適なレジンライフを楽しみましょう。

実践!100均素材で作る茶色レジンの作例紹介

実際に100均の素材だけを使って茶色レジン作品を作ってみると、コストパフォーマンスの高さに驚かされます。ここでは、100円ショップで揃えた道具や材料を使った作例の一例をご紹介します。

たとえば、セリアで販売されている「チョコレート色の着色剤」と「クリアレジン液」、さらに「ハート型のモールド」を組み合わせることで、落ち着いた印象のアクセサリーチャームが簡単に作れます。

さらに、白やベージュを少し混ぜることで、優しいミルクチョコ風の色合いにもアレンジ可能です。

ダイソーでは、「ニュアンス系着色剤」と「LED対応UVライト」を使って、くすみブラウンのリングを作成するのも人気のスタイル。シンプルながら高級感のある仕上がりになり、プレゼントや販売にも適しています。

どちらの店舗も、100円とは思えないほどクオリティの高いレジン用品が揃っており、アイデア次第でオリジナリティ溢れる作品がどんどん生まれます。

手軽に始められて、しかも自分らしいアレンジが楽しめるのが、100均レジンの最大の魅力です。ぜひ一度、茶色レジンで自分だけのアイテム作りに挑戦してみてください。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

-

茶色やベージュ系の色は三原色(赤・青・黄色)の組み合わせで作れる

-

着色には絵の具やレジン専用の着色剤(宝石の雫など)が効果的

-

色を混ぜる際は、比率や順番を工夫することで理想の色に近づけられる

-

黒を使わずに濁りのない茶色やくすみカラーを再現可能

-

シミュレーションや混色表を活用して色の変化を事前に確認できる

-

ダイソーやセリアなどの100均で道具や素材が手軽に揃う

-

モールドや型選びは作品の仕上がりを左右する重要な要素

-

レジンが固まらない場合はUVライトや配合比を見直すのが効果的

-

保存には大容量のボックスや密閉容器を活用するのがおすすめ

-

実例や作例を通じて、初心者でも再現しやすい混色テクニックを習得できる

茶色やベージュといった微妙なニュアンスカラーは、混色の知識と道具選びが成功の鍵です。この記事で紹介した方法やポイントを押さえれば、100均アイテムでも驚くほど完成度の高いレジン作品が作れます。色の組み合わせに迷ったときは、ぜひこの記事の内容を参考にして、自分だけの理想的な色づくりに挑戦してみてください。