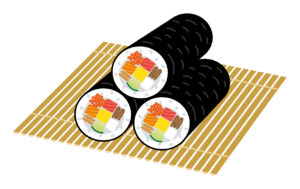

巻き寿司を巻くときに欠かせない「巻きす」。

でも、「どっちが表でどっちが裏なの?」と迷ったことはありませんか?

実は巻きすの裏表は、巻き寿司の仕上がりや扱いやすさに大きく影響するんです。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、巻きすの裏表の見分け方や使い方、料理別のコツまでやさしく丁寧にご紹介していきます。

巻きすの裏表の違いを徹底解説!見た目と触り心地をチェック

巻きすを使うときに迷いがちなのが「裏と表の違い」。

これを知っておくことで、仕上がりの美しさや巻きやすさがぐっと変わってきます。

初心者の方でもすぐにわかるように、わかりやすく解説していきますね。

巻きすの構造と種類を解説(竹製・プラスチックなど)

巻きすには主に竹製とプラスチック製があります。竹製の巻きすは昔ながらの自然素材で、適度な柔らかさがあり巻きやすく、仕上がりもとても美しいのが特徴です。一方で、プラスチック製はお手入れが簡単で水洗いもしやすく、衛生的に長く使えるという大きなメリットがあります。お好みや使い方によって、素材を選ぶと良いでしょう。

巻きすは、細い棒状の竹やプラスチックを、糸や糸状のコードで横に並べてつなぎ合わせて作られています。そのつなぎ目の凸凹のある面が「裏」にあたり、糸が表に出ていてざらつきがあります。反対に、滑らかでフラットな面が「表」になり、触り心地もすべすべしているのが特徴です。

巻きすの裏表の見分け方とその理由

巻きすの「表」は、棒が平らに並んでいる面です。手で触っても引っかかりが少なく、仕上がりもなめらかで、美しい見た目に仕上げたいときにぴったりです。また、表面はすべすべしており、巻くときの手の動きもスムーズに伝わりやすいというメリットがあります。

逆に「裏」は、糸で留められていて凹凸がある面になります。この凹凸によって海苔やご飯、具材が引っかかりやすく、スムーズに巻くのが難しくなることも。巻きずしの表面に凹凸模様がついてしまう原因にもなります。

巻きす「どっちが上」問題の正しい答え

巻き寿司を巻くときは、表を外側・裏を内側にして使うのが基本です。この向きにすることで、見た目の美しさが際立ち、なめらかな仕上がりになります。さらに、巻く際の力加減も均等に伝わりやすくなるため、形がきれいに整いやすいのもポイントです。もし逆にしてしまうと、海苔が巻きすにくっついたり、途中で形が崩れてしまったりするので注意しましょう。

裏表を間違えるとどうなる?巻き寿司の失敗例と対策

「巻きすの裏表なんてどっちでもいいのでは?」と思ってしまいがちですが、実は巻き方の正否に大きく関わってきます。間違った使い方をすると、見た目にも味にも残念な結果になることも…。ここでは、よくある失敗例とその原因を詳しく見ていきましょう。

寿司が巻けない・崩れる原因は裏表にあった

間違って裏面で巻こうとすると、糸の凹凸に海苔がひっかかってうまく転がせないことが多く、途中で形が崩れてしまうことも。海苔が巻きすにくっついてしまい、巻いている途中でうまく離れないというトラブルも起こりがちです。さらに、押さえる力が均等に入らず、具がはみ出してしまう原因にもなり、巻き寿司がバラバラになってしまうこともあります。

海苔が巻きすに張りつくトラブルの対処法

巻きすを濡れ布巾で軽く拭いてから使うと、海苔の貼り付き防止に効果的です。とくに乾いたままの巻きすだと、海苔が引っ付きやすく巻きにくくなる原因に。さらに、ラップを巻きすにぐるっと1〜2周ほど巻いてから使えば、よりスムーズに巻くことができ、巻き終わったあとのお手入れも楽になります。巻き寿司の失敗を防ぐために、こうしたひと工夫がとても大切です。

見た目が美しく仕上がらない理由と改善策

巻きすの裏を外側にしてしまうと、寿司の表面に線や模様がついてしまうことがあります。これは、巻きすの裏面にある糸の凹凸が、直接寿司に跡をつけてしまうためなんです。せっかく作ったお寿司の見た目が残念になってしまうのはもったいないですよね。そこで、表を外側にして使うことで、表面がつるんとしてキレイな見た目に仕上がるようになります。食卓に出すときも見栄えが良くなり、家族やゲストにも喜ばれること間違いなしです。

巻きすの使い方で変わる!料理別の仕上がりテクニック

「なんだか巻き寿司がうまくいかない…」そんなお悩みは、巻きすの裏表が原因かもしれません。

実は、使い方ひとつでお料理の仕上がりがガラッと変わるんです!

ここでは、具体的な使い方や活用法を料理別にご紹介していきます。

巻き寿司(太巻き・細巻き)に使う場合の表裏の使い分け

基本的には表を外側にするのが正解です。そうすることで、海苔が巻きすにくっつきにくく、見た目もなめらかに美しく仕上がります。また、表面がスムーズなので、巻く動作もスッと決まりやすく、形が整いやすいというメリットがあります。

ただし、細巻きなどで具材が海苔にくっつきやすかったり、手にご飯粒がついてしまいやすい場面では、ラップを巻きすに重ねて使うのがとても便利。衛生的にも安心で、お手入れも簡単になりますよ。

伊達巻・卵焼き・飾り巻きでの巻きすの向きとコツ

卵料理などは、裏側の凹凸を模様として活かすために、あえて裏を外側に使うこともあります。たとえば、伊達巻や卵焼きを巻いたあとにできる独特の模様は、見た目の華やかさや高級感を演出してくれます。また、飾り巻き寿司では、巻きすの凹凸が繊細な模様として活きてくるため、裏を上手に活用することがポイントになります。こうした使い分けができると、仕上がりの幅がぐんと広がり、見た目も味もワンランクアップしたお料理が楽しめますよ。

海苔がくっつくのを防ぐ巻き方と裏表の活用法

ラップを巻いて巻きすを使うと、巻きすの表裏を気にせずに使うことができ、お手入れもとっても簡単になります。さらに、海苔が巻きすにべったりと貼り付くのを防げるので、ストレスフリーで作業が進められますよ。

また、巻き終わったあとのお掃除もぐんと楽になるので、忙しい時でもサッと後片付けが済ませられます。

ラップを使うことで巻きす自体も長持ちしやすくなり、衛生面でも安心して繰り返し使えるのが嬉しいポイントですね。

初めてでも安心!巻きすの使い方と裏技アイデア

「巻きすってどうやって使うの?」という方もご安心ください。 このパートでは、基本の使い方からちょっとした裏技まで、やさしくご紹介します。 巻きすの表裏を意識するだけで、お料理の腕がグンとアップしますよ。

基本の巻き方&コツ

巻き寿司をうまく巻くためには、まず巻きすの向きを正しく整えることがとても大切です。巻きすの表を外側に、裏を内側にして広げたら、ご飯を海苔に均等に優しく広げていきます。ご飯の量は多すぎず、全体に薄くのばすのがポイントです。

そのあと、手前から丁寧に巻きすを使って、空気を抜きながら転がすように巻いていきましょう。巻いている間は、両手の指先で軽く押さえながら進めると、具材が動かず、安定した形に仕上がります。

巻き終わったら、巻きすをかぶせたまま少し置いておくと、型崩れせずピタッと決まってくれるんですよ。

ダイソー巻きすの特徴とおすすめの使い方

100円ショップでも簡単に購入できる巻きすですが、ダイソーの巻きすはコスパの良さと品質のバランスが抜群なんです。お値段は手頃でも、しっかりとした作りで初心者さんにも扱いやすく、初めての巻き寿司づくりにもぴったり。

また、ラップを巻きすの上から巻いて使用すれば、汚れにくくなるだけでなく、繰り返し衛生的に使用できるためお手入れもラクラク!日常使いにもイベントごはんにも活躍してくれる、頼れるアイテムです。

巻きすの代用アイデアと注意点

巻きすが手元にないときでも、工夫次第で代用品を使って巻き寿司を作ることができます。

たとえば、ラップを数回折りたたんで厚みを出したものや、少し厚めでしっかりした素材のキッチンタオル、さらにはシリコンマットを使うのも一つの方法です。

これらの代用品は家庭にあるもので手軽に試すことができますが、ラップは滑りやすく、キッチンタオルは柔らかすぎて形が崩れやすいこともあるため、巻く際は巻き寿司がバラけないように両手でしっかりと支えながら巻くのが大切なポイントです。

また、具材の位置や量にも気を配ると、代用品でもきれいに仕上げることができます。

軍艦巻きや裏巻き寿司には巻きすは必要?

軍艦巻きの場合、シャリの上にネタをのせて海苔で巻くだけなので、巻きすを使うことはほとんどありません。手で成形するだけでも十分キレイに仕上がりますし、扱いやすさも抜群です。

一方、裏巻き寿司(シャリが外側になるタイプ)には巻きす+ラップの組み合わせがとっても重要です!シャリが巻きすにベタベタとくっついてしまうのを防ぐために、ラップを巻きすの上に敷いてから使うのがポイント。

ラップを使えば、巻き終わったあとの片付けも簡単になり、衛生的にも安心。初心者の方でも扱いやすく、きれいに仕上がるので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

巻きすを長く清潔に使う!お手入れと保管のポイント

巻きすを長く清潔に使うためには、正しいお手入れと保管が欠かせません。

特に竹製の巻きすは、ちょっとした手間でぐんと持ちが変わってきます。

ここでは、日々のケア方法を丁寧にお伝えしていきますね。

竹製巻きすのお手入れ法と汚れ防止の工夫

竹製の巻きすは自然素材なので、使い終わったらぬるま湯でやさしく洗い、しっかり乾燥させることがとても重要です。天然素材は湿気を吸いやすく、劣化の原因になりやすいため、できるだけ早めに洗って十分に乾燥させるようにしましょう。中性洗剤を使う場合は、軽く泡立ててから、柔らかいスポンジや手のひらでやさしく洗うのがポイントです。

汚れが気になるときや匂いが気になる場合には、使う前にラップを巻いて使うのもおすすめです。こうすることで巻きす自体が直接食材に触れないので、汚れにくくなるだけでなく、洗う手間も減って後片付けがグンと楽になりますよ。

巻きすを快適に保つ!表裏の正しい洗い方・乾かし方

巻きすの裏には糸の凹凸があるため、そこに汚れがたまりやすい構造になっています。食材のカスや水分が糸のすき間に入り込むと、臭いや劣化の原因にもなりやすいので、水に浸けっぱなしにはせず、使ったあとはできるだけ早く洗うことが大切です。

洗う際はぬるま湯でやさしく手洗いし、必要であれば中性洗剤を少量使ってもOK。その後は、清潔な布巾などでしっかり水分をふき取り、風通しの良い日陰でよく乾かすことを心がけましょう。湿気を残さずしっかり乾燥させるのがポイントです。

巻きすにニオイ移りしないためのひと工夫

魚介や卵などを巻いたあとは、どうしてもニオイが気になることもありますよね。そんなときには、重曹を溶かした水で軽く洗うのがとても効果的です。重曹は自然由来の成分なので、食品に触れる道具にも安心して使えます。

さらに、使い終わったあとはラップで丁寧に巻いてから収納しておくと、他の道具へのニオイ移りも防げて衛生的。保存場所が湿気やすい場合は、乾燥剤と一緒に保管するのもおすすめです。

ちょっとしたお手入れの工夫で、巻きすをより清潔に、長く使うことができますよ。

巻きす裏表で差がつく!巻き寿司成功のチェックポイント

巻き寿司がうまくいかない時、実は見落としやすいのが巻きすの向きやその使い方。とくに初心者の方にとっては、「なんとなく巻いていたら上手くできなかった…」という経験もあるかもしれませんよね。

ここでは、そんな残念な結果にならないようにするためのチェックポイントを、わかりやすく丁寧にまとめました。

巻き寿司がうまく巻けない場合のチェックポイント

・巻きすの裏表を間違えていない?

表と裏の違いを正しく理解して使わないと、巻くときにうまく転がらず失敗しやすくなります。

・ご飯や具材の量が多すぎていない?

入れすぎると巻ききれなかったり、具材がはみ出たりして崩れやすくなります。

・巻くときに力が入りすぎていない?

ぎゅっと強く巻きすぎると、具材が押し出されたり、形がいびつになってしまうことがあります。

初心者さんがつまづきやすいポイントを事前にチェックしておくことで、巻き寿司づくりがぐんとスムーズに、そして楽しくなりますよ。 少しずつ慣れていきましょう。

見た目・模様・仕上がりに差が出る裏表の選択

巻きすの表を使うことで、美しくつるんとした巻き寿司に仕上がります。これは、巻きすの表面が滑らかでフラットなため、海苔やごはんが均等に整い、仕上がりの美しさに繋がるからです。

反対に裏を使うと、模様が付くアート寿司風にも!裏面の凹凸が模様として転写されるため、巻き寿司に個性的で印象的なデザインが生まれます。

料理に合わせて裏表を使い分けられると、見た目にもぐっと差が出て、家庭料理でもワンランク上の演出が可能になりますよ。

初心者でも安心!巻きす選びと正しい使い方

巻き寿司づくりが初めての方でも使いやすいのが、プラスチック製やラップ付きの巻きすです。

これらは扱いやすく、お手入れもしやすいため、日々の料理に気軽に取り入れられますし、衛生的にも安心。

さらに、ラップ付きなら海苔の貼り付きも防げて、巻くときの失敗も減らせますよ。

まずはこのタイプからスタートして、巻きすに慣れてきたら、ぜひ竹製の本格派にも挑戦してみてくださいね。

竹製はよりしっかりと巻きやすく、仕上がりの美しさもぐっとアップするので、料理の楽しさが広がります。

よくある質問Q&Aで巻きすの疑問を解決!

巻きすの裏表、間違えても食べられる?

もちろん大丈夫です。

巻きすはあくまでも形を整えるための道具なので、裏表を間違えても味には影響ありません。

でも仕上がりの美しさや巻きやすさに違いが出るので、慣れてきたら意識してみてくださいね。

巻きすは洗剤で洗ってもいい?ニオイが取れないときは?

中性洗剤でやさしく洗うのはOK。

ただし、洗剤が竹の隙間に残らないようにしっかりすすぐことが大切です。

ニオイが気になるときは、重曹水やお酢を薄めたもので軽く拭くと効果的ですよ。

電子レンジや食洗機で洗っても大丈夫?

竹製の巻きすは電子レンジや食洗機には対応していないことがほとんどです。

高温で変形や割れの原因になるため、手洗い・自然乾燥が安心です。

プラスチック製なら、商品によっては対応可能なものもあるので、表示を確認してくださいね。

表裏の正解がわかると料理が変わる!巻きすマスターのすすめ

巻き寿司の見た目や仕上がりをもう一段レベルアップさせたいなら、巻きすの「表」と「裏」の使い分けをきちんと理解しておくことがとても大切です。ここでは、表裏のちがいが仕上がりにどんな影響を与えるのかを詳しく見ていきましょう。

見た目・仕上がりが劇的に変わる理由

巻きすの裏表を理解して使うだけで、料理の仕上がりがワンランクアップします。

たとえば、巻きすの滑らかな表面を上手に活用することで、仕上がりがスムーズで均一になり、まるでお店で出てくるような巻き寿司を作ることができます。

逆に裏表を間違えると、せっかくの見た目も台無しに…そんな事態を防ぐためにも、巻きすの向きはとても大切なんです。

細かい工夫が、家庭料理をプロの仕上がりに近づけてくれるんです。

裏表を意識するだけで料理に自信がつく!

「ちょっとしたことだけど、違いがハッキリわかる!」そんな体験をすると、お料理がますます楽しくなりますよね。小さな発見でも、「あっ、なるほど」と思える瞬間があると、キッチンに立つこと自体が前向きな気持ちになります。

巻きすの表裏を味方にして、巻くときのストレスを減らし、見た目の美しさにもこだわることで、自信をもって巻き寿司づくりに挑戦してみてください。きっと、家族や友人にも「すごいね!」と褒められるような一皿になりますよ。

まとめ

巻きすの裏表には、それぞれに役割やメリットがあります。

たとえば、表側を使えば見た目がつるんと美しく整った巻き寿司に仕上がり、特別な日やおもてなしにもぴったりです。

一方で裏側を使えば、模様を付けたり、伊達巻や卵焼きといった卵料理にも効果的に活用できます。

このように巻きすの裏表を使い分けることで、料理の幅が広がり、毎日の食卓にちょっとした工夫や華やかさをプラスすることができるんです。

使い分けを覚えることで、いつものおうちごはんがもっと楽しく、もっと自分らしいスタイルになります。

気分に合わせて表裏を選ぶことで、料理にバリエーションが生まれますよ。

毎日のお料理に、ちょっとした「巻きすの知識」を取り入れて、笑顔あふれる食卓をぜひ広げてみてくださいね。