じめじめとした梅雨や、湿気が気になる季節になると、家の中の様々な場所でカビや嫌なニオイに悩まされていませんか?クローゼットの衣類が湿っぽくなったり、お菓子の海苔がしけってしまったり…。そんなとき、ついついドラッグストアで市販の乾燥剤を買い込んでしまいますよね。

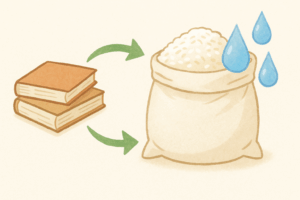

でも実は、あなたの家のキッチンにある身近な食材、「お米」がとても優秀な乾燥剤になることをご存知でしょうか?食品としてのお米はもちろん、古米や食べきれないお米を有効活用できる、環境にもお財布にも優しい画期的な方法なんです。

今回は、特別な道具も知識も必要なく、誰でも簡単に作れる「お米乾燥剤」の作り方を、具体的な手順と併せてご紹介します。さらに、食品保存から日用品の湿気対策、そしていざという時の応急処置まで、幅広い活用法を徹底解説。今日からできる、エコで賢い湿気対策を始めてみませんか?

お米が乾燥剤になる理由

「なぜ、お米が乾燥剤になるの?」と不思議に思う方も多いでしょう。一見、関係なさそうに思えるお米と乾燥剤。その秘密は、お米を構成する主成分に隠されています。

なぜお米が吸湿するのか

お米の主成分は「でんぷん」です。このでんぷん分子は、ミクロのレベルで観察すると、実はたくさんの小さな隙間や細孔(さいこう)が複雑に絡み合った多孔質構造をしています。例えるなら、無数の小さなトンネルが張り巡らされたスポンジのようなものです。この構造が、空気中の水分分子を効率的に吸着し、閉じ込める役割を果たします。

特に、お米が十分に乾燥した状態では、これらの隙間が空っぽになっているため、水分を吸い取る力が非常に高まります。この自然の原理を利用することで、お米は優れた吸湿材として機能するのです。まるで、お米一粒一粒が小さな湿気ハンターになって、空気中の水分を捕まえてくれているようなものですね。

市販乾燥剤との違いとメリット

市販されている乾燥剤の多くは、シリカゲルや塩化カルシウムなどの化学物質が主成分です。これらは化学的な反応を利用して水分を吸着・吸収するため、高い吸湿力と即効性を持っています。一方、お米は自然の植物由来であり、でんぷんの物理的な構造によって湿気を吸い取ります。この違いから、お米乾燥剤には市販品にはない独自のメリットがたくさんあります。

- 安全性:お米は食品なので、一般的な乾燥剤よりも口に入った場合のリスクが少ない点も安心材料です。

- エコフレンドリー:使い終わったお米は、土に還る自然素材です。化学物質を含まないため、環境への負荷が少なく、サステナブルな暮らしに貢献できます。

- 経済的:わざわざ乾燥剤を買いに行く必要がありません。余ったお米や、賞味期限切れで食べられなくなった古米を有効活用できるため、家計に優しい”と言えるでしょう。

お米乾燥剤の作り方

お米乾燥剤の作り方は、驚くほど簡単です。特別な道具や材料は一切必要ありません。今すぐキッチンで試せる、手軽な方法をご紹介します。

用意するもの

- お米:お茶碗1杯分くらいを目安に。古米や古くなったお米、賞味期限切れのお米でもOKです。新しいお米を使う必要はありません。

- 通気性の良い袋:

- 使い捨てのお茶パック:手軽でサイズもちょうどよく、おすすめです。

- ガーゼや不要な布:通気性が良いものを選びましょう。麻袋や薄手の木綿の布などが適しています。

- 薄手の靴下:穴が開いたり古くなったりした靴下も再利用できます。

作り方の手順

- まず、用意した通気性の良い袋にお米を入れます。入れる量は、袋の容量に合わせて調整してください。

- 袋の口を輪ゴムや紐、クリップなどでしっかりと縛ります。お米がこぼれないように、きつく結ぶのがポイントです。

- 形を整えて、あとは乾燥させたい場所に置くだけ。

これで完成です!さらに吸湿性を高めたい場合は、お米を乾煎りするのがおすすめです。フライパンに薄く広げたお米を弱火でゆっくりと炒り、水分を完全に飛ばしましょう。お米が少し温かくなり、香ばしい匂いがしてきたらOKです。焦がさないように注意してください。炒ったお米は冷ましてから袋に入れると、より強力な乾燥剤になります。

作成時の注意点

お米は生の状態でも吸湿効果がありますが、乾煎りすることで、内部の水分が完全に抜け、より高い吸湿力を発揮します。乾煎りする際は、火加減を弱く保ち、お米が焦げ付かないように絶えずかき混ぜることが大切です。また、袋の口はしっかりと閉じ、湿気を吸ったお米がこぼれてしまわないようにしましょう。

お米乾燥剤の活用方法

作ったお米乾燥剤は、家の中のあらゆる場所でその真価を発揮します。その用途は、湿気取りにとどまりません。

食品保存に使う

湿気を嫌う食品の保存に、お米乾燥剤は最適です。食品と一緒に密閉容器に入れるだけで、湿気から守ってくれます。

- 塩や砂糖:梅雨時などに固まってしまうのを防ぎ、サラサラの状態を保ちます。

- 乾物:海苔や煎餅、お茶葉などのパリパリとした食感や風味を長持ちさせます。

- スパイスやハーブ:湿気で風味が落ちるのを防ぎ、香りを保ちます。

- シリアルやドライフルーツ:湿気てベタベタになるのを防ぎます。

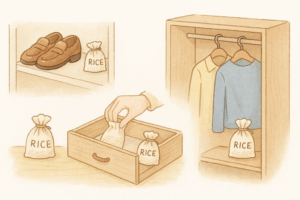

靴・衣類の湿気対策

湿気がこもりやすい場所にも、お米乾燥剤は大活躍します。

- 下駄箱:靴の中や下駄箱の隅に置いておくと、湿気によるカビや嫌なニオイの発生を抑える効果が期待できます。特に雨で濡れた靴に入れておくと、水分を吸収してくれるので乾きやすくなり、快適に使えるようになります。

- クローゼットや引き出し:衣類と一緒に吊るしたり、タンスの引き出しに入れておくことで、衣類が湿気にくくなり、カビの発生を抑える効果が期待できます。収納時のちょっとした湿気対策として役立ち、衣類をより快適に保てます。

小さな袋に分けて、複数個作っておくのがおすすめです。

スマホや小物の応急処置

「スマホを水没させてしまった!」そんな緊急事態の際にも、お米が役立つことがあります。水没したスマホの電源を切り、タオルで表面の水分を拭き取った後、お米を詰めた袋の中に埋めて数日間放置します。お米の吸湿作用によって、内部に入り込んだ水分を少しずつ吸い取ってくれる効果が期待できます。

ただし、これはあくまでも応急処置です。完全に水分を取り除くことは難しく、故障するリスクも伴います。応急処置を施した後は、できるだけ早く専門の修理店に相談するようにしてください。

効果・利点と注意点

お米乾燥剤のメリットは、その手軽さだけではありません。繰り返し使えるエコな性質も、大きな利点です。

吸湿性と再利用性

お米乾燥剤は、湿気を吸うことで徐々に効果が弱まります。しかし、その吸湿効果は簡単に復活させることができます。効果が落ちてきたと感じたら、袋からお米を取り出し、フライパンで再度乾煎りするか、天日干しをすることで、お米の水分を飛ばし、再び吸湿性を高めることができます。

この再利用性の高さは、市販の使い捨て乾燥剤にはあまり見られない、お米乾燥剤ならではの特徴のひとつです。効果が弱まるまで繰り返し使えるので、経済的に活用できる点も魅力です。

コストパフォーマンスと環境面

市販の乾燥剤は、定期的な購入費用がかかります。しかし、お米乾燥剤は、余ったお米を有効活用するため、実質コストはゼロに等しいです。さらに、使い終わったお米は自然に還るため、プラスチックごみや化学物質を排出することなく、環境に優しい生活を送ることができます。サステナブルなライフスタイルが注目される現代において、お米乾燥剤はまさに理想的なアイテムと言えるでしょう。

使用上の注意とリスク

お米乾燥剤は非常に便利ですが、いくつかの注意点も理解しておく必要があります。

- カビの発生:湿気を多く含んだお米は、まれにカビが生えることがあります。カビを確認した場合は使用を避け、処分するようにしましょう。定期的に状態を確認し、必要に応じて天日干しや乾煎りで乾燥させると、清潔に保ちやすくなります。

- 虫の発生:お米には、コクゾウムシなどの虫がつくことがあります。特に夏場や高温多湿な環境では注意が必要です。使用前に冷蔵庫で数時間冷やすなどすると、虫の発生を抑える工夫として役立つ場合があります。

- 食べ物ではない:乾燥剤として使用したお米は、湿気を吸って雑菌が混じっている可能性があるため、食用には適しません。必ず食べずに処分してください。

これらのリスクを避けるためにも、こまめなチェックとメンテナンスを心がけ、安全に活用しましょう。

他の乾燥剤との比較

世の中には様々な乾燥剤がありますが、お米乾燥剤はどのような点で優れているのでしょうか。他の一般的な乾燥剤と比較してみましょう。

ティッシュや紙との違い

ティッシュや新聞紙も一時的に湿気を吸い取る力はありますが、お米に比べると吸収できる水分量が少なく、すぐに飽和してしまいます。また、吸った水分を空気中に放出しやすいため、根本的な湿気対策にはなりません。

お米は、でんぷんの多孔質構造により、水分をしっかりと内部に閉じ込めるため、より持続的な効果が期待できます。

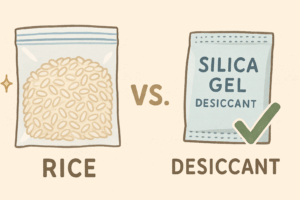

市販乾燥剤との比較

市販の乾燥剤は、化学の力で高い吸湿力を誇ります。即効性や、より多くの水分を吸収したい場合には市販品に軍配が上がるでしょう。しかし、使い捨てがほとんどで、コストがかかるのがデメリットです。

一方、お米乾燥剤は、高い吸湿性よりも、手軽さ、安全性、再利用性、そして環境への配慮という点で優れています。用途に合わせて使い分けるのが賢い選択と言えるでしょう。例えば、広い空間には市販品を、食品保存や小物の湿気対策にはお米乾燥剤を使うといった方法もおすすめです。

まとめ

今回は、身近な「お米」が実はとても優秀な乾燥剤になるという驚きの事実と、その活用法を詳しく解説しました。

✔︎ お米はでんぷんの多孔質構造で湿気を吸う、エコで安全な乾燥剤。

✔︎ フライパンで軽く炒ることで、さらに吸湿効果がアップする。

✔︎ 食品保存、靴や衣類の湿気対策、水没したスマホの応急処置まで、活用法は多岐にわたる。

✔︎ 天日干しや乾煎りで何度も繰り返し使え、コストもかからない。

お米乾燥剤は、日々の生活を快適にするだけでなく、環境保護にも貢献できる、まさに一石二鳥のアイテムです。この記事を参考に、ぜひご家庭で手作り乾燥剤を試して、湿気知らずの快適な毎日を過ごしてください。きっと、その効果に驚くはずです!