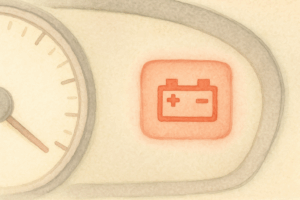

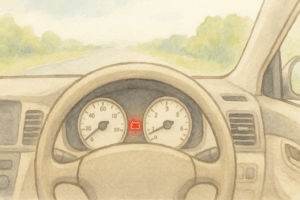

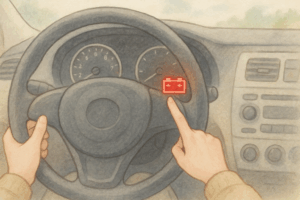

走行中に突然、赤いバッテリー警告灯が点灯したら不安になりますよね? しかし、これは単なるバッテリー残量ではなく、車の発電システム全体に異常があるという深刻なサインです。

発電が停止した状態で「あとどれくらい走れるのか?」を知ることは、安全確保に不可欠です。この記事では、警告灯の意味から安全に走行できる限界距離、そして万が一に備えた適切な応急対応までを徹底解説します。

バッテリー警告灯とは何か?まず押さえるべき基礎知識

バッテリー警告灯(充電警告灯)の基礎知識を正しく理解することは、適切な初期対応の第一歩です。「バッテリー警告灯=バッテリー切れ」ではないという認識を持ちましょう。このセクションで、その本当の意味と点灯のメカニズムを解説します。

警告灯の意味 — 何を知らせているか(電池残量ではなく“発電系統の異常”など)

バッテリー警告灯は、単なる電池残量ではなく、正確には「充電系統警告灯」と呼ばれ、発電・供給・蓄電システム全体に異常があることを知らせています。車の電気は、エンジンで駆動するオルタネーター(発電機)が作っています。

警告灯が点灯するのは、オルタネーターの故障やベルトの損傷などにより、「正しく充電(発電)ができていない」状態になった時です。発電が止まると、車は蓄えられたバッテリーの電力だけで動くことになり、電力を消費し続けます。つまり、いつ走行不能になってもおかしくない危機的状況を示しているのです。

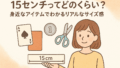

警告灯の色や形状が示す状態の違い(オレンジ、赤、点滅など)

警告灯は一般的にバッテリーの形をしたマークで表示されます。多くの車種で赤色で点灯し、これは「直ちに運転を中止すべき危険な状態」を示します。発電が機能しておらず、バッテリー電力のみで走行しているサインです。オレンジ色(黄色)のマークは、ハイブリッド車などで補機バッテリーの充電量が低いなど、車種によって意味が異なりますが、いずれも早急な点検が必要な警告レベルです。

また、警告灯が点滅している場合も、不安定な状態がいつ完全な点灯に移行してもおかしくないため、赤の点灯と同じく迅速な対応が必要です。

なぜ点くのか?主な原因(バッテリー不良/オルタネーター異常/配線・端子不良など)

警告灯が点灯する原因は多岐にわたりますが、多くは発電系統に集中しています。主な原因は以下の3点です。

- オルタネーターの異常・故障:最も深刻な原因です。発電機が規定の電力を生み出せなくなると点灯します。

- ファンベルト(Vベルト)の損傷・脱落:オルタネーターを駆動するベルトが切れたり緩んだりすると、発電が停止します。走行中にキュルキュルといった異音が前兆になることがあります。

- 配線や端子の不良:バッテリー端子の緩みや腐食、配線の断線などにより、発電された電気が正しくバッテリーに届かなくなると点灯します。

稀にバッテリー自体の寿命で充電能力が落ちて点灯することもありますが、自己判断せず、専門家による診断が不可欠です。

警告灯が出る頻度/点灯条件の例(エンジン始動時・アイドリング・夜間/電装品使用時など)

通常、警告灯はエンジン始動後にすぐに消灯するのが正常です。以下のような状況で点灯し続ける場合は異常です。

- エンジン始動後も消えない:最も一般的な異常で、発電を開始できていないことを示します。

- アイドリング中に点灯し、走行中に消える:オルタネーターの発電能力が低下し、低回転域では電力が足りていない状態です。

- 夜間や電装品を大量に使用した際に点灯:ヘッドライトやエアコンなどにより消費電力が発電量を上回った状態です。発電能力の限界を示しています。

- 特定の速度や負荷がかかった時に点灯:オルタネーター内部の摩耗など、部品の異常が疑われます。

点灯するタイミングは異常の性質を知る手がかりとなるため、整備士に正確に伝達しましょう。

点灯したら“どのくらい走れるか”?走行可能距離とリスク

警告灯が点灯した瞬間から、車はバッテリーの残量だけで走行しています。走行可能距離は短く、決して安心できる状態ではありません。安全確保のため、走行可能距離の目安とリスクを正しく理解し、迅速に対応しましょう。

「安全に走れる距離」の目安 — 一時的に動く目安と注意点

発電が停止した場合、安全に走行できる距離の目安は「数kmから最大でも数十km程度」と非常に短いです。これは、一般的なバッテリーの予備電力から算出される理論上の最大値にすぎません。

- 数km〜10km程度:ヘッドライトやエアコンなど、電装品を多く使用している場合。

- 20km〜30km程度:昼間でライト不使用、エアコン/オーディオ/ナビを全てOFFにした最小限の電力消費に抑えた場合。

これはあくまで「次の安全な停車場所や整備工場まで移動するための猶予」と捉えてください。

エンジン制御に必要な電力は走行中も消費され続けるため、長距離移動は厳禁です。

点灯したらすぐに停車場所を探し、安全に止まったうえで点検・修理の手配をするのが最善の行動です。

車種・バッテリー・年式による差(普段の発電能力やバッテリー状態による違い)

走行可能距離は、車種、バッテリーの種類と状態、年式によって大きく変動します。

- 車種:大型車や高性能な電装品を持つ車は、通常時の消費電力が大きいため、発電が止まった際のバッテリー依存度が高く、走行可能距離が短くなる傾向があります。

- バッテリーの年式と状態:最も重要です。バッテリーは年数を経るごとに蓄電能力が低下します。古いバッテリーや普段から充電不足気味だったバッテリーは、見た目の目安よりもずっと早く電力を使い果たしてしまう危険性が高いです。

ご自身の車のバッテリーが古い、または点検時期が近い場合は、走行可能距離の目安を極端に短く見積もり、すぐに停車する判断を優先してください。

使用状況による影響(ライト・エアコン・ナビ・ヒーター使用など)

走行中に使用する電装品の消費電力は、走行可能距離を左右する最も大きな要因です。消費電力が大きいほど、バッテリーを消耗させる速度は加速します。

- 極大の影響:エアコン(コンプレッサー、ブロワー)、リアデフォッガー(熱線)。これらは電力消費が非常に大きいため、即座にOFFにしてください。

- 大の影響:ヘッドライト。夜間は必須ですが、不必要な灯火(フォグランプなど)は消しましょう。

- 中程度の影響:ナビゲーションシステム、オーディオ。これらもOFFにすることで節約が可能です。

警告灯が点灯したら、安全確保に必要なもの(ハザードランプ、最低限のワイパーなど)以外は全てオフにすることが鉄則です。電力を使わないことで、次の安全な停車場所までの時間を稼ぎましょう。

点灯直後の挙動と推奨アクション(すぐに長距離走行しない方がよい理由)

警告灯点灯直後、車の挙動にすぐ変化がなくても、水面下ではバッテリー電力のカウントダウンが始まっています。

【点灯直後の推奨アクション】

- 安全な場所を探す:路肩やパーキングエリアなど、エンジンを停止しても安全な場所をすぐに探し始めます。

- 電力消費を最小限に抑える:走行に不要な電装品は全てOFFにします。

- 長距離走行を避ける:長距離を走行すると、バッテリー電力を使い果たした時点でエンジンが停止(エンスト)します。高速道路や交通量の多い場所でのエンストは、重大な事故につながる非常に高いリスクを伴います。

「安全を確保できる最も近い場所」への移動を優先し、すぐに停車してロードサービスなどを呼ぶのが最も賢明な行動です。

走行中に発生しやすいトラブル(エンスト/バッテリー上がり/電装不具合など)

警告灯が点灯した状態で走行を続けると、以下の深刻なトラブルが発生するリスクが非常に高まります。

- エンスト(エンジン停止):バッテリーの電力が尽きると、エンジン制御に必要な電力が途絶え、走行中でも突然エンジンが停止します。これにより車の制御が難しくなる危険があります。

- バッテリー上がり:発電がないため、バッテリーは一方的に放電され続けます。一度エンジンが停止すると、ジャンプスタートなしには再始動は不可能です。

- 電装品の不具合:充電電圧が不安定になることで、ヘッドライトが暗くなる、ワイパーの動きが遅くなるなど、様々な電装品の挙動が不安定になります。特に夜間の視界不良は危険です。

これらのトラブルは、警告灯点灯から数十分以内に発生する可能性があるため、異常を感じたらすぐに安全を確保し、走行を中断する判断が重要です。

警告灯が消えるケースと消えないケース、それぞれの意味

警告灯が消えると安心しがちですが、必ずしも異常が完全に解決したわけではありません。一時的な異常だったのか、根本的な問題が残っているのかを冷静に判断し、適切な対処法を取ることが重要です。

走行途中で警告灯が消えた場合 — “一時的な異常”か“解決”かの判断ポイント

警告灯が消えた場合、「発電システムが再び正常に機能し始めた」ことを示します。しかし、それは一時的な回復かもしれません。

【一時的な異常の解決が考えられるケース】

- ベルトのスリップが一瞬で解消した。

- 振動などで緩んでいた端子の接触が一時的に回復した。

【注意すべき判断ポイント】

- 消える前の状況:エアコンなど強い負荷をオフにした途端に消えた場合、発電能力の限界が原因だった可能性が高く、根本解決には至っていません。

警告灯が消えても「異常が起きた」という事実は変わりません。再発リスクは非常に高いため、油断せずに早急に整備工場での点検を予約すべきです。

消えない/再点灯する場合に考えられる原因とその深刻度

警告灯が全く消えない場合や、消えてもすぐに再点灯する場合は、発電系統に恒常的で深刻な問題が発生している可能性が高いです。

【消えない・再点灯の原因と深刻度】

- オルタネーターの完全故障(深刻度:高):発電が全く行われていない状態。バッテリーの電力が尽きるまでのカウントダウンが最も早く進みます。

- ファンベルトの断裂・脱落(深刻度:高):オルタネーターが回転していない状態。異音や水温の急上昇を伴うこともあり、オーバーヒートのリスクも伴います。

これらの場合、自力での走行は非常に危険です。車が「これ以上走れない」と明確に信号を送っている状態ですので、直ちに安全な場所に停車させ、ロードサービスを呼ぶのが唯一の適切な対応となります。

点滅する場合/色が変わる場合の対処の違い

一般的な警告灯は赤色で点灯しますが、点滅したり、オレンジ色で表示されたりするケースもあります。

- 点滅する場合:瞬間的な接触不良や不安定な充電状態を示唆しています。いつ完全な点灯に移行してもおかしくないため、対処としては「赤の点灯と同じく、すぐに点検・停車」が推奨されます。

- オレンジ色(黄色)の場合:赤色よりは切迫していませんが、多くは「注意・点検が必要」という警告レベルです。ハイブリッド車などで補助バッテリーの充電量が低いことを示す場合があります。走行は可能ですが、速やかに点検修理が必要です。

異常の種類が違うだけで、いずれも正常な状態ではないことを示しています。自己判断せず、整備工場での早急な診断を受ける必要があります。

警告灯が消えても油断できない理由(再発の可能性・他部品への影響など)

警告灯が消えても「もう大丈夫」と判断するのは危険です。

- 再発の可能性:接触不良やベルトの滑りが原因だった場合、走行中に再び振動や負荷の増大がきっかけでいつ警告灯が再点灯してもおかしくありません。根本的な原因は残っています。

- バッテリーへのダメージ:発電が停止していた間、バッテリーは過剰に放電されています。これにより、バッテリーの内部構造にダメージが残り、寿命が大きく短くなる可能性があります。

- 他部品への影響:原因がベルトの異常だった場合、ベルトの損傷はウォーターポンプなど他の重要部品にも影響を及ぼし、オーバーヒートなどの深刻なトラブルを引き起こすリスクがあります。

したがって、警告灯が点灯した事実は「要点検」の履歴であり、プロの整備士による診断を受ける必要があります。

点灯時にやるべきチェックリスト(運転前・運転中・停止時)

警告灯が点灯した際の適切な行動は、安全確保と車へのダメージ防止に非常に重要です。この章では、気づいた時点から停車して助けを呼ぶまでの間に取るべき具体的な行動をチェックリスト形式でまとめます。

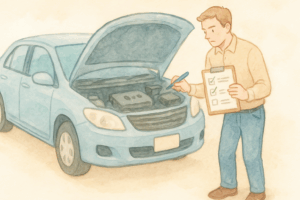

運転前に確認すべきこと(バッテリー端子の緩み・汚れ、ベルトの状態・異音、電装品の異常など)

安全な場所に停車した後、エンジンを停止した状態でボンネットを開け、以下の点をチェックしてください。

- バッテリー端子の状態:ターミナル(端子)が緩んでいないか、腐食が付着していないかを確認します。接触不良の原因となります。

- ファンベルトの状態:ベルトが切れていないか、異常に緩んでいないか、ひび割れていないかを確認します。ベルト切れはオルタネーターが駆動していない明確な証拠です。※エンジンが冷えていることを確認してから触れてください。

- 異音・異臭の確認:走行中にゴムが焼けるような異臭や、キュルキュル・バタバタといった異音がしなかったかを思い出します。

これらの初期チェックで明らかな異常が見つかった場合は、無理に動かさず、すぐにロードサービスを手配する判断材料となります。

走行中に意識すべきサイン(電装品の不安定さ・エンジンの調子・異音・揺れなど)

安全な場所への移動中も、走行を続けることによるリスクを把握するため、以下のサインを意識して運転してください。これらのサインが見られたら、走行可能距離の限界が近いと判断し、直ちに次の停車ポイントを探すべきです。

- 電装品の不安定さ:

- ヘッドライトやメーターランプの明るさが不安定になる、または全体的に暗くなる。

- パワーウィンドウの動作が極端に遅くなる。

- カーナビやオーディオが勝手に再起動する。

これらは、電圧が不安定になっている明確なサインです。

- エンジンの調子:アイドリングが不安定になる、エンジンの吹け上がりが鈍るなど。エンストが近いことを示しています。

異常時の応急対応/停車判断基準(休憩所/近くの整備工場/ジャンプスタートなど)

警告灯点灯時の応急対応と、安全な停車場所を選ぶための判断基準は、事故を防ぐために非常に重要です。

【応急対応の最優先事項】

- 電装品を全てOFF:エアコン、オーディオ、ナビなど、走行に不要な電装品を即座に停止し、消費電力を最低限に抑えます。

- 安全な停車場所の確保:高速道路上であれば、ハザードランプを点け、最も近いSAやPAを目指します。一般道であれば、コンビニの駐車場や広い路肩など、交通の妨げにならない場所を選びます。

【停車判断基準】

- エンジンの調子が悪くなり始めたら:すぐに停車します。エンストのリスクが非常に高まっています。

- ジャンプスタートは無意味:発電系統の異常が原因の場合、ジャンプスタートは一時しのぎにもなりません。すぐに修理のためのロードサービスを呼ぶべきです。

助けを呼ぶタイミングと適切なサービス(ロードサービス/整備工場への連絡)

安全な場所に停車を完了したら、次に必要なのは修理のための手配です。

【助けを呼ぶタイミング】

- 警告灯が消えない/再点灯する場合。

- 走行中にエンストした場合。

- 安全に運転を継続できない場合。

【適切なサービス】

- ロードサービス(JAFや保険付帯サービス):発電系統の異常は自走不能につながるため、レッカー移動が不可欠です。契約内容を確認し、迅速に連絡します。

- 整備工場への連絡:事前にかかりつけの整備工場やディーラーに連絡し、症状を伝えて受け入れ可能かを確認しておくとスムーズです。

連絡時には、車の現在地、警告灯の状況、エンストしたかなどを正確に伝えましょう。プロに正確な情報を伝えることが、迅速な解決につながります。

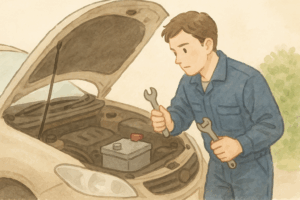

修理・交換・メンテナンスをどう進めるか

警告灯の原因は、オルタネーターだけでなく、バッテリーやベルトなど様々です。整備士による正確な診断に基づき、費用対効果も考慮しながら適切なメンテナンス計画を立てることが重要です。

バッテリー交換が必要なサインと目安時期(寿命・充電保持力・始動性など)

バッテリー警告灯の原因がバッテリー自体の寿命や劣化にあるケースもあります。

【バッテリー交換が必要なサイン】

- エンジン始動時の勢い(始動性)の低下:セルモーターの回りが重く、エンジンがかかりにくくなった。

- アイドリングストップ機能の作動停止(搭載車):バッテリーの状態が悪いと、システムが機能を停止させます。

- 電圧の異常:整備工場でのテスター診断で、規定の電圧を下回る。

- 使用期間:通常の鉛バッテリーは2~4年が交換目安です。使用環境によってはもっと早く寿命を迎えます。

警告灯が点灯した場合は、発電系統の点検と合わせてバッテリーの健全性(SOH)も必ず診断してもらいましょう。新しいバッテリーはオルタネーターへの負荷軽減にもつながります。

オルタネーターほか “発電系” (ベルト、端子、配線など) の点検・診断ポイント

警告灯の根本的な原因は、オルタネーターなどの「発電系」にあることが多いです。整備工場では、以下のポイントを重点的に点検します。

- オルタネーターの機能診断:専用テスターを用い、発電電圧と発電電流を測定し、規定の電圧が安定して出ているかを確認します。

- ファンベルトの点検:ベルトにひび割れや損傷がないか、また適切な張力が保たれているかをチェックします。ベルトの緩みは発電量低下につながります。

- 配線・端子の導通点検:オルタネーターからバッテリーに至るまでの配線に断線や異常な抵抗がないかを確認します。

オルタネーターは高価な部品のため、ベルトや配線からチェックし、最後にオルタネーター本体の故障と断定するという順序で診断を進めるのが一般的です。

整備士に依頼すべきタイミングと依頼時の伝え方(症状・走行距離・使用状況など)

警告灯が点灯した場合は、すぐに整備士に依頼すべきです。特に、警告灯が消えない場合や、エンストが発生した場合は、速やかにロードサービス経由で整備工場へ搬送する必要があります。

【依頼時に伝えるべき重要な情報】

- 症状の詳細:「警告灯の色と点灯・点滅の状況」、「点灯するタイミング」、「異音や異臭の有無」などを正確に伝えます。

- 車両情報と使用状況:現在の走行距離、バッテリーの交換時期、普段の車の使い方(短距離走行が多いなど)。

これらの情報は、整備士が原因を絞り込み、迅速かつ正確な診断を行う上で非常に役立ちます。詳細に伝えることで、原因の特定にかかる時間と費用を節約できます。

費用の概算(バッテリー交換・発電系部品交換+工賃など)とトレードオフ(中古パーツ/純正/保証など)

修理費用は原因によって異なります。

【費用概算の目安(部品代+工賃)】

- バッテリー交換:1万円~4万円程度。

- ファンベルト交換:8千円~2万円程度。

- オルタネーター交換:純正新品で5万円~15万円以上。リビルト品(再生品)であれば3万円~8万円程度に抑えられます。

【トレードオフ(選択肢)】

- リビルト品:オルタネーターはリビルト品を選ぶと、費用を大幅に抑えられ、品質保証も付くことが多いため、費用対効果に優れます。

- 保証:発電系統は重要部品のため、安価な中古パーツよりも、信頼できる部品(純正品や保証付きのリビルト品)を選び、安全性を確保しましょう。

予算と安全性を考慮し、整備士とよく相談して修理方法を決定してください。

まとめ

バッテリー警告灯は、発電系統の異常を知らせる重要なサインです。点灯したら、車はバッテリー電力だけで動く「猶予期間」に入ったことを意味します。

- 安全に走行できる距離は数kmから数十kmが限界であり、長距離走行は厳禁です。

- 点灯直後に走行に不要な全ての電装品をオフにし、消費電力を最小限に抑えましょう。

- すぐに安全な場所に停車し、ロードサービスを手配してください。エンストは重大な事故につながります。

- 警告灯が消えても、原因が解決したわけではありません。再発リスクがあるため、必ず専門の整備工場で診断を受けてください。

「走れるか」ではなく「どう安全に止めるか」を最優先に考え、迅速かつ適切な対応を取ることが、あなたの安全と車の寿命を守ります。

※本記事は2025年9月現在の情報をもとに作成しています。車種・年式・装備・法令等の状況により内容が異なる場合がありますので、ご利用前に最新の整備マニュアルやメーカー情報、整備工場への確認をおすすめします。