旅行の楽しみのひとつといえば「お土産選び」ですよね。家族や友人、職場へのちょっとした手土産はもちろん、自分へのご褒美として購入する人も多いでしょう。ただし、飛行機で移動する場合は 持ち込みルールや制限 をしっかり理解しておくことがとても大切です。特に国内線は、国際線とは異なる点も多く、思わぬところで「持ち込めない」「追加料金がかかる」といったトラブルになることもあります。旅行中に不安やストレスを感じないためにも、事前に正しい情報を押さえておくことが安心につながります。

この記事では、初心者の方でもわかりやすいように、国内線のお土産持ち込みルールをやさしく丁寧に解説し、さらにちょっとしたコツや注意点もご紹介します。これを読めば、旅行先でのお土産選びから搭乗まで、スムーズに楽しめるはずです。

国内線のお土産持ち込みルールの基本

飛行機での移動には「安全」を守るための決まりがあります。そのため、航空会社ごとに手荷物のルールが細かく設定されており、乗客全員が安心して移動できるようになっています。特にお土産を持ち込むときは、サイズや重量、内容物に注意が必要で、規定を超えてしまうと追加料金が発生したり、場合によっては預け入れに変更しなければならないこともあります。

国内線と国際線の違い

国内線は、国際線に比べて液体の持ち込み制限がゆるやかです。たとえば、飲み物や食品も多くの場合は持ち込み可能で、お土産として買ったペットボトル飲料やお菓子などはそのまま手荷物に入れられることがほとんどです。ただし、スプレー缶や燃えやすいもの、また特殊な液体は国際線同様に制限があります。さらに、国際線では100ml以下の容器に入れた液体を透明な袋にまとめる必要がありますが、国内線ではそのようなルールがなく、比較的気軽に持ち込めるのが特徴です。

ただし例外として、アルコール度数の高い酒類やドライアイスなどは国内線でも制限対象となります。このように、違いを知っておくと安心なだけでなく、余計なトラブルを防ぎ、旅行をより快適に楽しむことができます。

機内持ち込みの基準と注意点

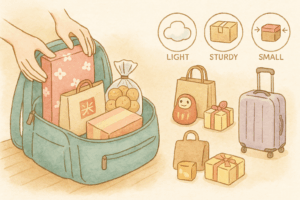

国内線では、手荷物は通常「1人1個+身の回り品1個」までが基本です。バッグやお土産袋が多すぎると追加料金になる場合もあるので、注意しましょう。さらに、航空会社によっては手荷物の大きさや重さに厳しい基準を設けているため、規定を超えるとすぐに預け入れ対象になるケースもあります。

特に旅行のお土産は箱菓子や瓶詰めなどかさばりやすく、思った以上に重量が増えることもあるため、事前にバッグに入れてシミュレーションしておくと安心です。また、身の回り品としては小さなハンドバッグやパソコンケースなどが該当しますが、それも大きすぎるとカウントされない場合があります。できるだけコンパクトにまとめる工夫をしておくことが快適な搭乗につながります。

よくある疑問とトラブル例

「紙袋は機内に持ち込める?」「冷蔵のお土産はどうする?」などの疑問がよく聞かれます。実際には、袋の数が多すぎたり、大きすぎたりすると預け入れ対象となることがあります。また、冷蔵品や冷凍品は持ち込み可能かどうか迷うケースも多く、保冷剤やドライアイスの扱いに注意が必要です。

さらに、地域限定の食品や液体のお土産を買った場合、検査場で一度中身を確認されることもあります。こうした細かな条件を知らずにいると、搭乗直前に慌ててしまうことも少なくありません。事前にルールを確認しておくことがトラブル防止につながり、安心して旅行を楽しむことができます。

航空会社ごとの持ち込み規定

航空会社によって、微妙にルールが異なります。同じ国内線でも、ANAやJAL、LCCでは基準が違うため比較してみましょう。さらに、サービスの内容や持ち込み手荷物に関する細かな規定も差があるので、旅行スタイルに合わせて選ぶポイントを知っておくと安心です。

ANAの特徴

ANAでは、機内持ち込みサイズは3辺の合計が115cm以内、重量は10kgまでが基本です。荷物検査の際も、比較的スムーズに対応できる工夫がされています。さらに、ANAはビジネス客や家族連れの利用も多いため、空港での案内やサポート体制が充実している点も安心材料です。

混雑しやすい時間帯でもスタッフのサポートが受けやすく、検査場での待ち時間が短縮されるような工夫がなされていることも特徴です。また、機内持ち込みに関しても、荷物の大きさや収納方法を案内してくれるので、初めての利用者でも迷うことなく搭乗できます。

JALの特徴

JALもANAとほぼ同じ基準ですが、預け入れ無料の荷物重量などに違いがあります。特に国内線では、エコノミークラスでも20kg前後まで無料で預けられる場合が多く、追加料金が発生しにくい点が利用者にはうれしいポイントです。

また、JALは空港サービスやラウンジの利用条件などでも細かな違いがあり、荷物の取り扱いも比較的丁寧だと評価されています。さらに、旅行前に必ず公式サイトを確認し、利用する便の最新ルールやキャンペーン情報をチェックしておくと安心です。

LCC(スカイマーク・ピーチなど)の違い

LCCは低価格な分、手荷物や預け入れのルールが厳しい傾向があります。機内持ち込みは7kgまでなどの制限があるので、格安航空を利用する際は特に注意が必要です。さらに、LCCでは預け入れ荷物に対しても細かく料金設定がされており、1kgでもオーバーすると追加料金が発生する場合があります。座席数や収納スペースが限られているため、荷物の扱いに制約が多いのも特徴です。

お土産を多く購入する予定がある場合には、事前にオンラインで預け入れ荷物を申し込んでおくと割安になったり、スムーズに搭乗できたりします。このように、低価格で利用できる反面、荷物管理の厳しさを理解して準備することが、LCCを快適に利用するためのポイントとなります。

機内に持ち込むお土産の工夫

限られたスペースにお土産を持ち込むには、ちょっとした工夫が役立ちます。例えば、荷物を圧縮袋に入れてかさを減らしたり、柔らかい衣類の間にお土産を挟んで保護したりする方法も有効です。

紙袋や手提げ袋の使い方

見た目はシンプルでも、丈夫な袋やエコバッグを使うと安心です。持ち手が切れないように、重いものは分散して入れましょう。

さらに、デザイン性のある袋よりも耐久性を優先した方が安全で、二重にしておくとより安心です。中身が見えないように紙で覆ったり、小分け袋を活用することで、見た目もすっきりして整理がしやすくなります。

サイズ・重量制限の目安

目安として、手荷物は縦55cm×横40cm×奥行25cm以内、10kg以下が多くの航空会社で共通ルールです。小さなお土産なら問題ありませんが、箱菓子を大量に買うと超えることもあるので気をつけましょう。

| 種類 | サイズ上限 | 重量上限 |

|---|---|---|

| 機内持ち込み | 3辺合計115cm以内 | 10kgまで |

| LCC機内持ち込み | 3辺合計100cm以内 | 7kgまで |

食品・飲み物・日用品の扱い

国内線では液体の制限は緩めですが、アルコール度数の高いお酒や大容量の液体は制限される場合があります。生鮮食品は機内の温度変化で状態が変わることもあるため、保冷バッグを用意しておくと安心感があります。

さらに、化粧品やシャンプーなどの日用品も持ち込みはできますが、容器のサイズや数量に制限がかかる場合があるので注意が必要です。特に香水やスプレー缶は引火性があるため、預け入れが推奨されることもあります。

このように、食品や飲み物だけでなく、日常的に使うアイテムについても事前に確認しておくことで、安心して持ち込むことができます。

預け入れ荷物にする場合の注意点

かさばるお土産や壊れやすいものは、預け入れ荷物にするのが安心です。特に瓶やガラス製品、液体が入った食品などは機内で持ち歩くと不安定になりやすく、破損や漏れのリスクも高まります。そのため、事前にしっかり梱包して預け入れることで、移動中の衝撃から守ることができ、安心感も大きくなります。

サイズ・重量の基本ルール

国内線の預け入れは、1人あたり20kg程度まで無料が多いです。ただし、LCCは追加料金になる場合が多いので注意してください。さらに、航空会社や搭乗クラスによっては無料で預けられる重量が25kgや30kgまでに設定されている場合もあります。荷物をまとめて持っていく際には、重量オーバーにならないように事前に自宅で重さを測っておくと安心です。

また、大きなスーツケースを利用する場合は、縦・横・高さの合計が203cm以内といったサイズ制限があるので、これを超えると超過料金が発生することもあります。

壊れやすいお土産の梱包方法

お土産を守るには、衣類で包む・プチプチを利用するなど工夫が必要です。ガラス製品や瓶入り食品は特に丁寧に扱いましょう。

さらに、複数の小箱をひとつにまとめる際には、間に新聞紙やタオルを挟んで衝撃を吸収させると安全性が高まります。段ボールに詰める場合は隙間を埋めるようにクッション材を入れると、移動中の揺れや落下のリスクから守ることができます。

季節・地域性で気をつけたいお土産

夏場はチョコレートが溶けやすく、冬場は液体類が凍る可能性もあります。そのため、気温や湿度に応じて梱包材や保冷用品を工夫することが大切です。特に真夏は空港までの移動中にも溶けやすいので、クーラーバッグや小分けの保冷剤を活用すると安心です。

冬場は逆に、温度が低すぎることで缶飲料や調味料の瓶が凍結・破損するリスクがあるため、衣類などで包んで温度変化をやわらげると安全です。地域ならではの冷凍食品(漬物や魚介類など)は、保冷剤と一緒に梱包し、さらに発泡スチロールや断熱効果のある容器を利用すると、品質を維持しやすくなります。

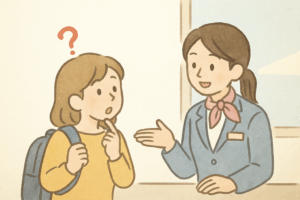

空港での保安検査とトラブル対策

スムーズに搭乗するためには、検査をスピーディに通過する工夫が大切です。そのためには、ポケットやバッグの中を事前に整理しておき、金属類や液体などチェックに時間がかかるものを取り出しやすくしておくと便利です。

禁止物品の確認リスト

ライター、刃物、スプレー缶などは基本的に持ち込み禁止です。お土産に含まれていないかチェックしてから搭乗口へ向かいましょう。さらに、電池を使うモバイルバッテリーや強い磁石を含む製品、花火などの火薬類も対象になります。

特に地方土産では漬物用のアルコール消毒液やガスボンベ付きの調理器具などが混ざることもあるため、リストを確認しながら荷物をまとめると安心です。

検査で引っかかりやすい例

液体を未開封のまま大量に持ち込むと、検査員に確認されることがあります。食品や飲み物は、袋からすぐに出せるようにしておくと安心です。さらに、電子機器やモバイルバッテリーなども検査時に確認対象となりやすく、特に数量が多いと注意を受けることがあります。

金属の装飾品やアクセサリーも反応しやすいため、あらかじめ外しておくとスムーズです。

没収・破損などトラブル事例と対処法

「せっかくのお土産が没収された」「預け入れで箱がつぶれた」などの声もあります。さらに、液体が漏れて他の荷物を汚してしまったり、冷凍食品が解けてしまうといったケースも報告されています。

こうしたトラブルを防ぐためには、事前の確認と丁寧な梱包がポイントです。加えて、荷物を分散して入れる、壊れやすいものは「割れ物注意」と明記したり、預け入れカウンターでスタッフに伝えておくなどの工夫をすると、より安心して旅行を楽しめます。

よくある質問(FAQ)

アルコールは国内線に持ち込める?

アルコール度数24%以下であれば持ち込み可能ですが、それ以上は制限があります。さらに、24%を超えて70%以下のお酒は1人あたり5リットルまでに制限されることが多く、70%を超えるものは原則として持ち込み禁止とされています。種類によっては預け入れも制限される場合があるため、購入前に確認することが大切です。航空会社によって基準が異なるので必ず最新の情報をチェックしましょう。

冷蔵・冷凍食品はどう運ぶ?

保冷バッグやドライアイスを使えば短時間の移動は可能です。ただし、ドライアイスの使用には制限がある場合があります。さらに、航空会社によっては持ち込めるドライアイスの量が2.5kgまでなどと決められている場合もあり、事前確認が必須です。

冷凍食品を持ち運ぶ際は、発泡スチロール箱を使うと温度が安定しやすくなります。保冷剤を複数入れると、より安心して保存状態を保てます。移動時間が長いと品質が変わることもあるため、可能であれば現地で発送サービスを利用するのも安心です。

ペット用のお土産は可能?

基本的には可能ですが、動物用医薬品や特殊な餌は制限されることがあります。特に粉末状や液体タイプのサプリメントは検査で確認される場合があり、国際規格と混同されやすいため注意が必要です。

また、ペット用のおやつやフードであっても肉や魚を使ったものは保存方法によって制限がかかるケースがあります。事前に確認してから購入すると安心で、できれば公式サイトや空港カウンターで直接問い合わせるとより確実です。

まとめ

国内線でお土産を持ち込むときは、航空会社のルールを確認し、サイズや重量、内容物に注意することが大切です。機内に持ち込むか、預け入れにするかを見極めて、旅行を快適に楽しみましょう。さらに、季節や地域特有のお土産に合わせて保冷や梱包を工夫することも重要です。

旅行前にチェックリストを作成して準備すれば、空港で慌てることなく安心して搭乗できます。加えて、時間に余裕を持って空港へ向かうことで、検査や荷物預けでのトラブルにも冷静に対応でき、心のゆとりを持って旅をスタートできます。