料理をしていて「おろし金がない!」と気づいたこと、ありませんか?

そんなときでも大丈夫。焦らず、家にある身近なアイテムを上手に使えば、意外と簡単にすりおろしができるんです。

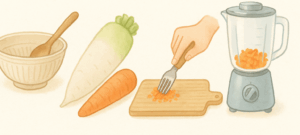

たとえば、ピーラーやフォークなど、普段からキッチンにあるもので充分代用可能です。大根おろしやしょうが、りんごなども、工夫次第で驚くほど上手に仕上がります。

この記事では、初心者の方でも安心して試せる“おろし金の代用方法”を、安全でやさしい手順とともにご紹介します。

おろし金がなくても困らない!代用の基本とメリット

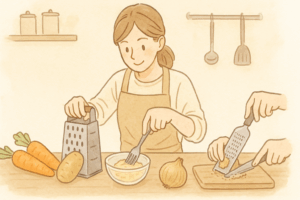

おろし金が手元になくても、工夫次第でおいしい料理は作れます。たとえば、キッチンにある道具を少し応用するだけで、食材の持ち味をしっかり引き出すことができます。ここでは、代用品を使うときの基本や使い方のコツ、そして意外なメリットまでをご紹介します。

おろし金が見つからないときの応急アイデア

おろし金がないときは、身近な道具で代用できます。たとえば、ピーラー・フォーク・しゃもじ・ビニール袋などは、どの家庭にもあるもの。大根やしょうがを軽く削るだけでも、立派な「おろし」に近い仕上がりになります。

さらに、スプーンの背で表面を軽くこすったり、ラップの上から手で潰すだけでも、食材の水分と香りを活かしたすりおろし風の仕上がりになります。柔らかい果物や山芋なども、少し時間をかけて押し潰すようにすれば同じような効果を得られます。慌てず、キッチンにある道具を組み合わせることで、思った以上に便利に対応できます。

おろし金を使わないことで得られる意外なメリット

おろし金を使わない方法は、洗い物が少なくなるという嬉しいポイントも。金属製のおろし金は洗うのが大変ですが、代用品ならそのまま捨てられたり、袋ごと調理できたりしてとてもラクです。

また、刃がないためケガの心配が少ないのも嬉しいポイント。軽い力で扱えるので手が疲れにくく、子どもと一緒に料理をするときも安心です。特にラップや袋を使う方法なら、まな板やシンクを汚さずにすむので清潔に調理できますよ。

慣れてくると「おろし金を出すより早い」と感じる人も多く、毎日の調理に取り入れやすい点も大きなメリットといえるでしょう。

すりおろしの基本原理とは?摩擦と水分がポイント

すりおろしは「摩擦」と「水分」のバランスで成り立っています。刃の代わりに表面がザラザラしたものを使えば、繊維をほどよく潰せます。食材の水分を引き出すように軽く押しつけるのがコツです。さらに、摩擦によって食材の細胞が壊れ、香りや旨み成分が引き出されることもあります。逆に、力を入れすぎると水分が出すぎてしまい、食感や味がぼやけてしまうことも。そこで、できるだけ一定のリズムでやさしく動かすことがポイントです。

また、冷たい状態の食材は水分が出にくく、温かい状態だと柔らかくなりやすいので、温度の違いを意識して扱うとより理想的な仕上がりになります。

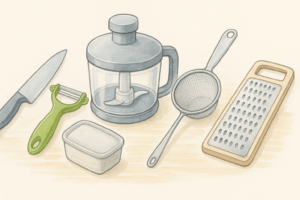

おろし金代用に使える道具リスト【タイプ別に紹介】

家にあるもので代用できるアイテムは意外と多くあります。それぞれの特徴や使い方を知っておくと、いざという時に役立ちます。たとえば、金属製の器具からプラスチックの道具まで、ちょっとした工夫で驚くほど便利に活用できます。実際に試してみると、用途や食材によって向き不向きがわかり、自分に合ったスタイルを見つけることもできます。

フードプロセッサー・ミキサーで効率よくすりおろす方法

忙しい方や量を作りたい方には、フードプロセッサーやミキサーがおすすめ。ボタンひとつで均一に細かくできるので、力もいりません。さらに、硬めの野菜や果物もあっという間に細かくでき、短時間で下ごしらえが終わるのが魅力です。

使うときは、刃の回転スピードを低速から試し、少しずつ時間を延ばすのがコツです。かけすぎるとペースト状になるため、数秒ずつ様子を見ながら調整しましょう。出来上がりの様子を確認しながら混ぜると、食感をほどよく残したすりおろし風に仕上げることもできます。

ピーラーとフォークで作る!簡単すりおろしテクニック

ピーラーで薄く削ってからフォークでほぐすと、ふんわりとしたおろしが完成します。特にしょうがやにんにくに向いており、繊維感を残した香りのよい仕上がりになります。この方法は、包丁を使わなくても安全に扱える点が魅力で、少量だけ必要なときにもぴったりです。フォークで軽く押し潰すことで、食材の繊維がほどよくほぐれ、香りが引き立ちます。

また、仕上げに少しだけ塩を混ぜると水分が出やすくなり、よりしっとりとしたおろしに仕上がります。時間がないときや、洗い物を増やしたくないときにも便利なテクニックです。

しゃもじ・ラップ・ビニール袋を使った裏ワザ

ごはん用のしゃもじやラップは、軽いおろしに便利です。しゃもじの凸凹を利用すれば、柔らかい食材を崩しやすくなります。ビニール袋に入れて手で押しつぶす方法も、手が汚れず清潔です。また、ラップの上からスプーンで軽く叩くようにして潰すと、さらに細かいおろしに近い仕上がりになります。しゃもじを使うときは、少し斜めに当てて動かすと効率的で、食材が滑りにくく扱いやすいです。ビニール袋を使う場合は、空気を入れすぎずに封をして軽く押し伸ばすと、均一な柔らかさに仕上がります。

ぶんぶんチョッパーやみじん切り器の活用法

「ぶんぶんチョッパー」などのみじん切り器は、半分すりおろし・半分刻みのような状態を作るのにぴったり。おろしすぎず、食感を残したい料理に最適です。さらに、回す回数や力加減を変えることで、粗め・細かめといった食感の調整も自由自在です。にんじんや玉ねぎなどの野菜をすりおろしたいときにも使え、ハンバーグや餃子の具を作るときにも便利です。

電気を使わないタイプなら安全でエコ、小さな子どもと一緒の料理時間にもおすすめです。また、使い終わった後の洗浄も簡単で、分解してサッと水洗いするだけで清潔に保てます。

代用品を使う際に注意すべきポイントと失敗例

・水分が出すぎると味が薄くなるため、軽く絞ると良いです。余分な水分を取り除くことで、料理全体の味がまとまりやすくなります。

・硬い食材を無理に擦ると、器具が傷つくこともあります。特にプラスチック製の道具は摩耗しやすいため、少しずつ様子を見ながら使うのが安心です。

・電動機器は、短時間で様子を見ながらが基本です。数秒ごとに止めて状態を確認し、必要に応じて回数を増やすと、ちょうど良い粗さに仕上がります。機械を使うときは音や振動にも注意し、食材の量に合った設定を心がけましょう。

食材別!おろし金なしですりおろすテクニック集

おろし金の代用方法は、食材によって少しずつコツが異なります。それぞれの食材の硬さや水分量、繊維の方向によっても使う道具や力加減が変わってきます。ここでは代表的な食材別に、失敗しないテクニックと、上手に仕上げるためのちょっとしたコツをあわせて紹介します。

大根おろしをおろし金なしで作るコツ

ピーラーで薄くスライスした大根をポリ袋に入れ、手で揉むだけでも自然に水分が出ておろし状になります。電子レンジで10秒ほど加熱すると、柔らかくなりよりすりおろしやすいです。さらに、袋の上からスプーンの背で軽く押しつぶすと、よりなめらかな食感になります。少量の塩を加えてから揉むと水分が出やすく、味のまとまりもよくなります。

おろした大根はそのまま冷蔵保存も可能で、翌日のおかずやスープにも活用できます。簡単に作れるうえ、洗い物が少なく清潔に仕上がるのも嬉しいポイントです。

しょうが・にんにくを香りよくすりおろす方法

スプーンの縁で軽くこするだけでも、しょうがやにんにくはしっかりおろせます。香りが立ちやすく、風味を逃さないのがメリットです。少量を使いたい時にもぴったりです。また、スプーンを使うと食材が手につきにくく、後片付けも簡単。

しょうがは繊維の方向に沿ってこすることで香り成分がより引き出され、にんにくは断面を平らにして軽く押し当てると、香ばしい風味がしっかり広がります。使う直前にすりおろすことで、香りも風味もいちばん新鮮な状態で楽しめるのも嬉しいポイントです。

山芋・とろろの粘りを保ちながらすりおろすコツ

ビニール袋に入れて上から押しつぶすだけでOK。手がかゆくなる心配もなく、滑らかな食感になります。粘りを強くしたいときは、冷やした状態で扱うと◎。さらに、袋の口を軽く閉じて手のひらで転がすように押すと、均一に潰せて空気も入りにくく、よりなめらかなとろろが作れます。冷やすことで繊維が締まり、粘りが長持ちする効果もあります。また、山芋を少しだけ水に浸してから潰すと摩擦がやわらぎ、手触りも滑らかになります。時間がある場合は冷蔵庫で10分ほど休ませると、よりふんわりとした口当たりに仕上がります。

玉ねぎ・にんじん・りんごなど硬め食材の代用法

硬い食材は、細かく刻んでから叩くのがおすすめ。フォークや包丁の背で軽く叩くだけで、食感が柔らかくなります。スープやドレッシングにも応用できます。さらに、刻んだあとに少し電子レンジで温めると、繊維がやわらかくなり、よりおろしに近いなめらかさを出せます。

りんごの場合は、フォークで潰してからレモン汁を加えると、変色を防ぎつつ自然な甘みが引き立ちます。にんじんはピーラーで薄く削ってから叩くと色鮮やかで食感もやさしくなり、サラダにもよく合います。

硬い食材を扱うときの注意点と安全対策

硬いものを無理に擦ると器具が壊れたり、手を傷つけることがあります。安定した台の上で、ゆっくり・少量ずつ行いましょう。また、すべりやすい台の上では布巾を敷いて安定させると安心です。できれば食材を少し温めて柔らかくしてから扱うと、力が入りすぎず安全です。

すりおろす際には、手を刃や硬い部分に近づけすぎないよう注意し、常にゆっくりとしたリズムで作業するとケガを防げます。

おろし金なしで作る!簡単レシピ&活用アイデア

代用品を使ったすりおろしは、アイデア次第で料理の幅をぐんと広げてくれます。組み合わせ方や工夫によって、いつもの料理がぐっと楽しく変わるのも魅力です。ここでは、すぐ試せる簡単レシピに加えて、ちょっとしたアレンジや盛り付けの工夫など、日々の献立づくりにも役立つアイデアをご紹介します。

大根おろしサラダ・おろしポン酢冷しゃぶ

袋で作った大根おろしを使えば、冷しゃぶや焼き魚の付け合わせも簡単。ポン酢を加えるだけで、さっぱりとした和風サラダになります。さらに、みじん切りにした大葉やみょうがを加えると香りが豊かになり、より爽やかな風味に仕上がります。お好みで白ごまやごま油を少量加えるとコクが出て、ボリューム感のある一品になります。

また、大根おろしは冷蔵庫で数時間寝かせると水分が落ち着き、食感がよりしっとりするため作り置きにも便利です。

スプーンで作る生姜薬味&長持ち保存法

スプーンでおろした生姜をラップに包んで冷凍すれば、必要なときに少しずつ使えます。無駄がなく、風味も長持ちします。さらに、使う際は凍ったままお湯に入れて溶かすと、手を汚さずにすぐに香りを楽しめます。

保存期間の目安は約2〜3週間で、使うたびに少しずつ削ることで、新鮮な香りや辛味を長く楽しめます。また、製氷皿に小分けして冷凍しておくと、料理ごとの分量調整がしやすく便利です。

りんご・チーズを使ったすりおろしスイーツ

りんごをフォークで潰してヨーグルトに混ぜれば、やさしい甘さの即席デザートに。チーズを擦る代わりに刻むと、トーストにも合います。さらに、りんごを軽く温めてからシナモンをふりかけると、香り豊かなコンポート風スイーツにもなります。

チーズはクリームチーズやモッツァレラなど種類を変えることで、甘さや塩味のバランスを調整でき、朝食にもおやつにもぴったりです。蜂蜜やナッツを加えると栄養価もアップし、見た目も華やかになります。

離乳食や幼児食にも!やさしい代用すりおろし

加熱した野菜を袋で潰すだけで、柔らかいペーストが作れます。すりおろし器を使わなくても十分ななめらかさになります。さらに、野菜の種類によって水分量を少し調整すれば、月齢に合わせた固さにしやすくなります。

じゃがいもやかぼちゃなどは温めるとより柔らかくなり、スプーンで簡単につぶせます。少量のだし汁やミルクを加えると、風味がまろやかで食べやすくなり、子どもが喜ぶやさしい味わいになります。

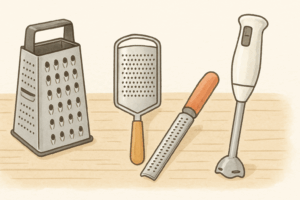

おろし金を買い替えるなら?おすすめタイプと選び方

いずれは専用のおろし金を用意しておくと、料理の幅がさらに広がります。おろし金の種類によって仕上がりや使い心地が異なるため、自分の料理スタイルに合ったものを選ぶとより快適です。ここでは、使いやすいタイプと選び方のポイントを少し詳しく紹介します。たとえば、素材や形状による違い、手入れのしやすさなども比較しながら、自分にとって長く愛用できる一品を見つけてみましょう。

ステンレス・セラミック・プラスチックの特徴比較

| 素材 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| ステンレス | 丈夫で長持ち | 洗いやすく、摩耗しにくい |

| セラミック | 軽くて清潔感あり | 食材の風味を損ないにくい |

| プラスチック | 手軽で扱いやすい | 子どもと一緒の調理にも◎ |

滑り止め・受け皿付きなど便利機能付きタイプ

最近は、受け皿付きや滑り止めつきなど安全性と使いやすさを両立したタイプも増えています。収納場所や頻度に合わせて選ぶと長く使えます。さらに、ハンドル付きで力を入れやすいものや、滑りにくいゴム製の底がついたものなど、調理中のストレスを減らす工夫がされた製品も多く見られます。透明な受け皿付きタイプは、すりおろした量が一目でわかるため使いすぎを防ぎ、調理の効率もアップします。用途やキッチンのスペースに合わせて、自分に合った一台を選ぶとより快適に使えます。

まとめ|おろし金がなくても料理は工夫次第でおいしくなる

おろし金がなくても、家にある道具で代用すれば、立派においしい料理が作れます。大切なのは、工夫して楽しむ気持ちです。身近なアイテムを上手に使うことで、料理のハードルが下がり、日々の食事づくりがより気軽で楽しくなります。

また、代用調理を通して「こんな使い方もできるんだ」と新しい発見が生まれるのも魅力のひとつです。節約や時短につながるだけでなく、食材を無駄なく使い切ることもでき、環境にもやさしい調理スタイルになります。

次におろし金を買うときは、この記事で紹介したポイントを思い出しながら、あなたのライフスタイルや好みにぴったり合うアイテムを選んでみてください。小さな工夫が、毎日の料理をもっと豊かにしてくれるはずです。