宅配サービスを利用する時、「ポストに入るのかな?」と迷った経験はありませんか?特にゆうパックはサイズが大きいため、ポスト投函できるのか気になる方が多いようです。さらに、最近ではフリマアプリの普及もあり、自宅から簡単に荷物を発送したいというニーズが増えています。そのため、どのサービスならポストに入るのか、またどのくらいの大きさや重さまで対応できるのかを知っておくことはとても大切です。

この記事では、ゆうパックとゆうパケットの違いや、ポスト投函できるサービスの仕組みをわかりやすく解説していきます。また、初心者でも安心して利用できるよう、実際の手続きの流れや注意点についても丁寧にまとめました。これを読めば、発送方法を選ぶ際の不安がぐっと減り、日常生活やネット取引での荷物のやり取りがよりスムーズになりますよ。

ゆうパックはポストに届く?基本をチェック

まずは「ゆうパックがポストに入るのか?」という一番気になる点からご紹介します。この疑問は、多くの方が最初に抱く基本的な不安であり、特に初めて荷物を送る方にとっては大切な確認ポイントです。ここでは、ゆうパックの特徴や利用時のルールを理解することで、ポスト投函が可能かどうかをしっかり判断できるようになります。

ゆうパックの特徴(サイズ・重量・受け取り方法)

ゆうパックは、大きな荷物や重量のある品物を送るためのサービスです。例えば家電や衣類のまとめ買い、贈答品などにもよく利用されます。ポスト投函ではなく、必ず配達員さんが対面で届けてくれるため、受け取る側も安心できます。

また、受け取りの際にはサインや印鑑が必要で、これが配送の確実性を高める仕組みになっています。宅配ボックスを利用できる場合もありますが、基本は手渡しが原則です。さらに、ゆうパックは配送状況を追跡できるサービスも備えており、送り主も受け取り主も現在どこに荷物があるかを把握しやすいのが特徴です。

このように、ゆうパックはポストに入ることはなく、対面でのやり取りを前提とした安心感のあるサービスとして、多くの人に利用されています。

ポストに入らない理由と配達ルール

ポストに入るのは、封筒や小型の箱などサイズが限られたものだけです。郵便ポストは入口が狭く、厚みや長さに制限があるため、あくまで手紙や軽量の小型荷物専用に作られています。一方で、ゆうパックはサイズが60〜170サイズ(長さ・幅・高さの合計が60〜170cm)と大きく、ポストには物理的に入りません。さらに重さも最大25kgまで対応しているため、万が一ポストに入れようとしても無理があり、破損や取り出し不能といったトラブルにつながる可能性があります。

このため、ゆうパックは必ず配達員が直接手渡しするのが基本ルールです。対面受け取りによって確実に荷物を渡せるだけでなく、受け取りサインや印鑑を通して配送完了を明確に確認できる仕組みになっています。これにより送り主も受け取り主も安心できるよう配慮されており、郵便局の安全性を重視したサービス運用が徹底されているのです。

不在時の対応(再配達や置き配)

もし受け取れなかった場合は、不在票がポストに入ります。そこから再配達依頼や、エリアによっては「置き配」サービスを選べる場合もあります。最近ではインターネットやスマホアプリから簡単に再配達の申し込みができ、時間指定や受け取り場所の変更も可能になっています。自宅以外でもコンビニや宅配ロッカーを選べる地域もあり、忙しい方にとってはとても便利な仕組みです。

また、置き配を利用する場合は、玄関前や宅配ボックスなど希望の場所を指定できますが、防犯や天候の影響も考慮して利用するのがおすすめです。このように、不在時にも複数の選択肢が用意されているので、安心して利用できる仕組みになっていますよ。

ゆうパックとゆうパケット・ゆうパケットポストの違い

ここでは、よく混同される「ゆうパック」と「ゆうパケット」「ゆうパケットポスト」の違いを整理します。これらのサービスは名前が似ているため、初めて利用する方は特に混乱しがちです。それぞれにサイズや重さ、投函方法の違いがあり、送れる荷物の種類や利用シーンも変わってきます。ここでしっかり整理しておけば、自分に合ったサービスを選びやすくなり、発送の失敗を防ぐことができます。

サイズ・重量の比較

| サービス名 | サイズ上限 | 重さ上限 | 投函方法 |

|---|---|---|---|

| ゆうパック | 60〜170サイズ | 25kgまで | 手渡しのみ |

| ゆうパケット | 長辺34cm以内・厚さ3cm以内 | 1kgまで | ポスト投函可 |

| ゆうパケットポスト | 専用箱・専用シール使用 | 2kgまで | ポスト投函可 |

配送料金とスピードの違い

- ゆうパック:料金はサイズ・距離で変動し、送る地域や荷物の大きさによって差が出ます。配達は通常1〜2日程度ですが、地域によっては翌日に届くこともあり、日時指定サービスを活用することで受け取りの予定も立てやすくなります。

- ゆうパケット:全国一律料金で比較的安価に利用できます。小さな荷物を送るときにはコストを抑えやすく、さらにポスト投函で受け取れるため受け取りの手間が少ないのが魅力です。ただし、配送スピードは通常の郵便物と同じで、地域によっては到着までに数日かかる場合もあります。

- ゆうパケットポスト:専用資材を利用すれば、さらに便利にポストへ直接投函可能です。フリマアプリとの相性が良く、匿名配送や追跡サービスに対応している点も安心材料です。料金はゆうパケットとほぼ同じで、スピードは1〜3日程度が目安となります。

利用シーンに応じた使い分け

- 大きな荷物 ⇒ ゆうパック。例えば引っ越しでまとめて送りたい衣類や家電、ギフト用の箱入り商品など、しっかりした梱包が必要なものに向いています。配達員からの手渡しが前提なので安心感があります。

- 小物や書類 ⇒ ゆうパケット。封筒サイズの書類や軽いアクセサリー、ちょっとした雑貨など、かさばらずに送れるアイテムに最適です。全国一律料金でコストも抑えられるため、気軽に利用できます。

- フリマアプリでの発送 ⇒ ゆうパケットポストが便利。専用資材を使うことで自宅からポストに直接投函でき、匿名配送や追跡サービスも利用可能です。特にメルカリなどでは利用者が多く、取引をスムーズに進められるのが大きなメリットです。

ポストに入れたいなら「ゆうパケットポスト」

「どうしてもポスト投函したい!」という方には、ゆうパケットポストがピッタリです。特に忙しくて郵便局やコンビニに行く時間がない方や、フリマアプリで頻繁に取引をしている方には便利で、スムーズに発送ができるのが大きな魅力です。

サイズ規定と対応アイテム例

専用箱は長辺32.7cm以内・厚さ3cm以内、重さは2kgまでと決められています。つまり、一般的なポストに入る範囲のサイズで設計されているため、無理なく投函できるのが大きな特徴です。衣類や小物、書籍などコンパクトな荷物に最適で、ちょっとしたアクセサリーや雑貨、CD・DVDといったメディア類にも対応できます。

また、化粧品や日用品のストックなど、フリマアプリで取引されやすいアイテムにもよく使われています。サイズ制限を守れば安心して発送でき、荷物を受け取る側もスムーズに受け取れるので、幅広いシーンで活躍します。

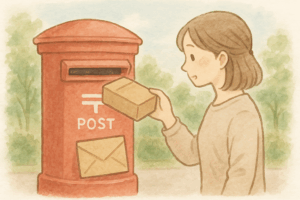

投函方法とシールの使い方

専用シールを貼ることで、自宅で準備した荷物をそのままポストへ入れることができます。シールには二次元コードが印字されており、それを読み取ることで追跡情報と連動する仕組みになっています。専用箱を使う場合も同様で、シールを貼るだけで手続きが完了するのでとても簡単です。

さらに、コンビニや郵便局に持ち込む手間を省けるため、時間がない方や夜間に発送したい方にも便利です。利用者が増えている理由は、この手軽さと安心感にあります。

投函時の注意点

ポストに入りきらない場合や厚みをオーバーすると投函不可となります。サイズを事前に確認してから利用しましょう。さらに、シールがしっかりと貼られていないと読み取りエラーの原因になることがありますので、平らな面に丁寧に貼るようにしましょう。

また、ポストの投函口によっては一度に複数個入らない場合もあるため、無理に押し込まず、近くの郵便局やコンビニに持ち込むのも安全です。雨天時は荷物が濡れる可能性もあるので、簡易的なビニール袋で覆ってから投函すると安心です。

発送と受け取りの流れ

ここからは、実際の発送や受け取りの手順を紹介します。ここを理解しておくと、初めての方でも安心して手続きを進めることができ、余計な戸惑いや時間のロスを減らすことにつながります。

ゆうパック発送の手順(窓口・集荷・コンビニ)

ゆうパックは郵便局窓口やコンビニから発送可能です。窓口では専用伝票に必要事項を記入し、重さやサイズを測って料金を支払えば手続き完了となります。コンビニでは一部店舗で取り扱いがあり、24時間受付可能なところもあるため、忙しい方にはとても便利です。

さらに、自宅まで集荷に来てもらえるサービスも用意されており、電話やインターネットから申し込むだけで希望の時間帯に集荷してもらえます。これらを活用すれば、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に発送できるので安心です。

フリマアプリ(メルカリ等)での利用方法

メルカリやラクマなどのフリマアプリでは、ゆうパックやゆうパケットポストがよく使われます。送料込み設定や匿名配送に対応しているため安心です。さらに、アプリ上で発送方法を選択するだけでQRコードが発行され、コンビニや郵便局で簡単に手続きできるのも便利なポイントです。匿名配送により個人情報を守りながら取引できるため、特に女性利用者や初めて取引する方でも安心感があります。また、追跡サービスで荷物の状況をリアルタイムに確認でき、購入者とのやり取りもスムーズに進みます。

不在票が入っていたときの対応

不在票が届いたら、再配達の日時を指定しましょう。アプリやウェブから簡単に依頼できるので、忙しい方も安心です。また、電話からの申し込みも可能で、固定電話や携帯電話のどちらからでも対応できます。

さらに、日時だけでなく受け取り場所を自宅以外のコンビニや宅配ロッカーに変更できる場合もあり、ライフスタイルに合わせて柔軟に調整できるのが便利な点です。最近ではLINE通知や専用アプリからのプッシュ通知で再配達を知らせてくれるサービスもあり、よりスムーズに受け取れる工夫が進んでいます。

トラブルと安全対策

荷物を送る際に気をつけたいポイントをまとめました。発送準備の段階から注意すべき点を押さえておくことで、トラブルを未然に防ぎ、より安心して利用できます。例えば梱包材の選び方やラベルの貼り方、ポスト投函サービスを選ぶときのルールなど、ちょっとした工夫が大切です。

誤ってポストに入れた場合の対処

大きな荷物を誤ってポストに入れてしまった場合、取り出しはできません。すぐに郵便局へ連絡して指示を受けましょう。無理に引き抜こうとするとポストを傷めたり荷物が壊れてしまう恐れがあるため、必ず専門の担当者に任せることが大切です。

連絡をすれば担当局員が状況を確認し、回収や返送の手続きについて案内してくれます。慌てずに落ち着いて対応することで、荷物を安全に取り戻すことができます。

荷物が破損したときの補償制度

ゆうパックには補償制度があり、内容品に応じて一定額まで補償されます。例えば高価な商品や贈答品を送る場合でも、万が一破損や紛失があった際には申請を行うことで補償を受けられる仕組みです。

補償を受けるためには、配送時の伝票や破損状況を確認できる写真などが必要となる場合があります。安心して利用できるよう、事前に補償の上限額や申請手続きの流れを把握しておくとさらに安心です。

割れ物や食品の梱包ポイント

緩衝材や二重包装を使って、配送中の破損を防ぎましょう。ガラス製品や陶器などは新聞紙やプチプチでしっかり包み、箱の中で動かないよう固定するのがコツです。

食品の場合は鮮度が大事なので、クール便を選ぶと安心です。さらに、汁気のある食品はビニール袋に入れて二重にしておくと、万が一の漏れ防止になります。

贈答品など見た目も大切な荷物は、外箱と内箱を重ねる「二重箱梱包」にするとより安全です。

サービスを選ぶコツ

最後に、自分に合ったサービスを選ぶためのポイントを紹介します。ここでまとめる内容を理解しておけば、数ある配送サービスの中から自分のライフスタイルや荷物の種類に合わせて最適な方法を選びやすくなります。料金面やスピード、補償の有無なども含めてバランス良く判断できるようになるでしょう。

他社サービス(ヤマト・佐川)との比較

ヤマトの宅急便コンパクトや佐川急便の飛脚宅配便なども選択肢に入ります。料金・集荷のしやすさ・配送スピードを比べると良いでしょう。さらに、ヤマトは全国に営業所や取扱店が多く、集荷時間の柔軟さや再配達のしやすさが魅力です。

一方、佐川急便は大口発送や法人契約に強みがあり、コスト面で有利になる場合があります。荷物の大きさや送る頻度、受け取りやすさなどを考慮して比較すると、自分に最適なサービスを選びやすくなります。

コストと利便性のバランス

安さを優先するか、スピードや安心感を優先するかで最適なサービスは変わります。利用目的に応じて選んでください。例えば、ちょっとした小物を送るだけならコスト重視でゆうパケットを選ぶのがお得ですが、壊れやすい物や確実に届けたい品物ならゆうパックを選んだ方が安心です。

さらに、頻繁にフリマアプリを利用する方はポスト投函ができるゆうパケットポストが便利で、コストと利便性の両方を兼ね備えています。このように状況ごとの優先順位を考えて選ぶと、失敗の少ない配送方法を選べます。

最新情報を確認する方法(公式サイト・アプリ)

郵便局のサービス内容は時期によって変わることがあります。公式サイトやアプリで最新情報を確認してから利用するのがおすすめです。特に、料金の改定やサービスの提供範囲の変更、受付時間の見直しなどは毎年のように行われるため、過去の情報だけを頼りにすると誤解を招くことがあります。アプリをインストールしておけば、最新のお知らせや再配達の依頼機能なども利用でき、利便性が高まります。定期的にチェックする習慣をつけておくと安心です。

まとめ:ゆうパックはポストに入らない!用途に合わせて賢く選ぼう

ゆうパックは大きな荷物向けのサービスなので、ポスト投函はできません。一方、小物や書類を送りたいときは「ゆうパケット」や「ゆうパケットポスト」が便利です。用途や荷物の大きさに合わせて賢く使い分けましょう。さらに、配送方法を事前にしっかり確認しておくことで、トラブルを防ぎ、受け取りもスムーズになります。

特にフリマアプリを利用する方や、忙しくて郵便局に行けない方にとってはポスト投函可能なサービスが大きな助けになります。最後に、サービス内容は変更されることがあるため、常に最新情報を確認しながら、自分にとって一番安心で便利な方法を選ぶことが大切です。

※この記事の内容は2025年9月現在の情報をもとに作成しています。

「最新情報を確認する方法」」でもせ説明しましたが、郵便サービスの内容(料金・サイズ規定・取り扱い方法など)は変更される場合があります。

実際に利用する際は、必ず最新の情報を郵便局公式サイトや窓口でご確認ください。