毎日の暮らしの中で「250グラムってどのくらい?」と感じたことはありませんか?

料理のレシピや買い物、荷物の重さ、ちょっとした郵便物の重さなど、意外といろいろな場面で登場する数字です。

けれど、実際にどのくらいの量なのかを思い浮かべるのは難しいですよね。

この記事では、250グラムを身近なものに例えて、初心者の方でも感覚的にスッとイメージできるように丁寧に解説します。

重さを数字ではなく、暮らしの中の「体感」でつかめるようになると、料理もお買い物もぐんとラクになりますよ。

250グラムはどのくらい?まずは基本から

料理や買い物でよく目にする「250g」。実際にどのくらいの重さなのか、もう少し丁寧に数字の基礎から見ていきましょう。数字のイメージがつかみにくい方も、ここでしっかりと感覚をつかめるように、少しゆっくり説明していきます。

250グラムとは何グラム・何キロ?

250グラムは、0.25キログラム(1キログラムの4分の1)にあたります。数字にすると少しピンと来ないかもしれませんが、実際にペットボトルの水や調味料を手に取ってみると、意外と「軽すぎず重すぎず」なバランスの良い重さだと感じられます。

たとえば、1キロのお米を4つに分けたうちの1つが250グラムに相当しますし、粉末調味料や乾燥食材などを計る際にも、この重さはちょうど使いやすい単位です。

また、家庭用の小さな計量器で計測すると、数字の動きが見えるので重さの感覚がつかみやすく、料理初心者の方でも「なるほど、このくらいか」と実感できるでしょう。

ペットボトルやスマホで例える250グラム

250グラムは、スマートフォン1台(約200g)+少しの差ぐらい。持ち上げたときの感覚としては、片手で持つとちょっとズシッとするくらいの重さです。人によっては「軽いけれど確かに存在感がある」と感じる程度の重みで、長時間持つと少し疲れるくらいかもしれません。

また、250mlのペットボトルもほぼ同じ重さなので、水やお茶を注いだ小さいボトルを想像するとわかりやすいですね。さらに、ハンドクリームのチューブや小型のマウス、文庫本1冊といった身近なものも250グラム前後の重さがあり、実際に手に取ってみると感覚がつかみやすいですよ。

250グラムを感覚でつかむコツ

重さを数字で覚えるより、「手のひらに乗せたときの感覚」で覚えると便利です。例えば、りんごを半分に切ったときの片方がだいたい250グラムほど。このように身近なものを通して感覚的に覚えると、料理や買い物のときにも役立ちます。

さらに、実際に食材を持ち上げたり、ペットボトルや文庫本などを比較してみると、より体感的に重さを覚えやすくなります。

日常生活の中で「これは250グラムくらいかな?」と予想してから実際に計ってみると、感覚が鍛えられていきます。こうした小さな積み重ねが、後々料理や買い物のときに自然と役立つようになります。

食品でわかる!250グラムの重さの目安

「ご飯250グラムって多い?」「お肉250グラムってどのくらい?」など、食材の量で悩むことってありますよね。実際の料理や買い物では、どのくらいの量なのかをイメージできるととても便利です。ここでは、食べ物を中心に250グラムをイメージできるように、もう少し丁寧に具体例を交えながら紹介します。

ご飯250グラムは茶碗何杯分?

一般的な茶碗1杯のご飯は約150グラム前後なので、250グラムはお茶碗約1杯半〜1.7杯分。お弁当のご飯をしっかり詰めたくらいの量になります。

炊く前の生米だと約110グラムほどで、そこから水を含んでおよそ2.3倍になるため、炊き上がりで250グラムほどになります。

この量は、女性がランチで食べるお弁当や男性の普通盛りご飯としても一般的で、満足感のある分量です。さらに、丼ぶりご飯に軽く盛ったときの量がだいたいこのくらい。食べ盛りのお子さんや運動量の多い方なら、250グラムがちょうどいい目安になります。

肉250グラムの見た目と量(牛・豚・鶏)

お肉250グラムは、一人分のステーキや炒め物にちょうど良い量です。たとえば、牛こま切れなら両手に軽く山盛り1杯、鶏もも肉1枚がほぼ250グラム前後です。豚バラ肉スライスなら5〜6枚分が目安。スーパーでパック詰めされているお肉の中でも、よく見る標準サイズです。

この量は、家庭での夕食やお弁当のおかずとしても扱いやすく、2〜3人分の炒め物を作るのにもぴったり。ひき肉ならハンバーグ2〜3個分、しゃぶしゃぶ用のお肉なら1皿分程度の量です。

また、250グラムあるとボリューム感が出るため、食べ応えのある料理を作りたいときにも便利です。特に牛肉や鶏肉などは調理中に脂が落ちるため、焼き上がり後の量を考えるとこのくらいがちょうど良いバランスといえるでしょう。

魚・果物・野菜で見る250グラムのイメージ

魚の場合、切り身2切れ分がだいたい250グラム程度です。果物では、中サイズのりんご1個やバナナ2本くらい。野菜なら、トマト2個またはきゅうり3本が目安です。

さらに具体的に言うと、じゃがいもなら中サイズ2個、人参なら1〜2本ほどで250グラム前後になります。キャベツの葉なら3〜4枚程度で、野菜スープやサラダを作る際の目安にもなります。

また、野菜や果物は水分を多く含むため、見た目よりも軽く感じることがあります。特に果物は種類によって密度が異なり、バナナよりもりんごの方が同じ大きさでも少し重く感じる傾向があります。

お菓子・粉類(砂糖・小麦粉・強力粉)の250グラムはどのくらい?

料理やお菓子作りでよく使う粉類。砂糖250グラムは大さじ約20杯、小麦粉250グラムは計量カップ2杯半ほどになります。

また、強力粉の場合は密度がやや高いため、小麦粉よりも少し軽く感じることもあります。

実際に計量するときは、スプーンで軽くすくって平らにならすのがポイント。しっかり押し固めると重さが変わってしまうため、正確に量るには「ふんわり」を意識すると良いでしょう。

製菓材料の袋の表記を見ておくと、手持ちの材料量を把握しやすくなり、ケーキやパン作りの仕上がりの安定にもつながります。

生活の中で感じる250グラム

食品以外にも、250グラムは意外といろいろな場面で登場します。普段の生活の中でも、手に取るものや持ち歩くものの中にこの重さのものはたくさんあります。手に取るものの重さで体感してみましょう。

日用品や家電で感じる250グラムの重さ

たとえば、マグカップ(中サイズ)+中身少し入りで約250グラム。ノート1冊やリモコン、ドライヤーの先端部分なども近い重さです。長時間持つと少し重く感じるくらいで、日常的に使うものの中では軽い部類です。

さらに、テレビのリモコンやパソコンのマウス、ハンドクリームのボトルなどもおおよそ250グラム前後で、手にしたときの「適度な重み」を実感できるアイテムです。

キッチン用の計量カップに水を半分ほど入れた重さもほぼ同じで、毎日の生活の中で自然に触れているものが多いとわかります。

郵便物250グラムの目安と送料の違い

郵便で250グラムを超えると、定形外郵便(規格内)扱いになります。たとえば、文庫本2冊や小さな雑誌、書類をまとめた封筒が250グラム前後。郵送するときに、この重さを知っておくと送料をスムーズに計算できます。さらに、カタログや小型パンフレットを同封した場合も、この重さを基準にすると便利です。

また、郵便局では250グラムを超えると料金が段階的に上がるため、封筒や内容物を少し調整することで送料を節約できることもあります。例えば、厚紙を抜いたり、封筒を軽いものに変えるだけでも数十円変わることがあります。こうしたちょっとした工夫を覚えておくと、日常の郵送がよりスムーズで経済的になります。

バッグ・コスメ・本などで体感できる250グラム

お気に入りの化粧ポーチにファンデやリップを入れた状態や、文庫本2冊を持ったときの重さが250グラムほどです。バッグの中で「ちょっと重いかも?」と感じる量なので、荷物の整理にも役立ちます。さらに、ハンドクリームや小さめの香水ボトル、財布などを一緒に入れた場合も同じくらいの重さになります。

通勤バッグやお出かけ用のポーチを持ち歩くときに、肩や手に少しずっしりとした感覚があるなら、それがだいたい250グラム前後と考えるとわかりやすいでしょう。毎日使う持ち物の中でこの重さを意識すると、自然と「軽くまとめる」コツも身につきます。

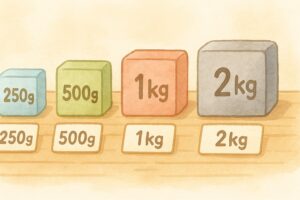

他の重さと比較して理解を深めよう

250グラムの感覚をさらに正確につかむために、ほかの重さと比べてみましょう。もう少し丁寧に、実際の重さの違いを具体的な例とともに感じ取ることで、数字だけではわからない「体感の差」もつかみやすくなります。

200グラムとの違いと感覚の差

200グラムは、おにぎり1個半ほどの軽さ。250グラムとの差は50グラムですが、実際に持つと大さじ3〜4杯分の違いになります。この50グラムの差はわずかに思えても、実際には手に持つとしっかりとした違いが感じられる重さです。たとえば、肉や魚を調理する際に200グラムと250グラムを使い分けると、見た目のボリュームや食べ応えに明確な差が出ます。

また、料理や小分け保存ではこの差が意外と大きく、食材のバランスに影響することもあります。特にお弁当づくりやお菓子づくりでは、少しの差が仕上がりに影響することもあるため、「50グラムの違い」を意識しておくとより正確な調理ができます。

300グラム・1キログラムとの比較でわかる重さの幅

300グラムになると、お肉のパックで「少し多め」の印象。250グラムよりもボリュームがあり、炒め物やカレーなどのメイン料理に使うと、家族3人分にぴったりの量です。1キログラムはその4倍で、1リットルの水の重さと同じです。キッチンで水の入ったペットボトルを持ち上げたときの感覚を思い出すと、その重さの違いが実感できるでしょう。

また、250グラムはそのちょうど中間で、「軽すぎず扱いやすい重さ」と覚えておくと便利です。特に料理では、少量でも見た目にしっかりとした存在感があり、軽量な調理器具でも安全に扱える範囲です。こうした比較を意識すると、重さの感覚がより具体的にイメージできるようになります。

食品・日用品・郵便の「重さ早見表」

| 分類 | 目安 | 約250gに近いもの |

|---|---|---|

| 食品 | ご飯1.5杯 / 鶏もも肉1枚 | ステーキ1人前 |

| 日用品 | スマホ1台+文庫本1冊 | 化粧ポーチ / マグカップ |

| 郵便 | 書類+封筒 | 文庫本2冊 |

この表を参考にすると、重さの感覚がぐっと身近になります。

暮らしで役立つ!250グラムの使いどころ

重さの感覚を知っておくと、生活のさまざまな場面で役に立ちます。ちょっとした買い物や料理の下ごしらえ、郵送時の重さ確認など、意識しておくだけで日常がよりスムーズになります。

料理や下ごしらえでの分量の目安

「だいたいこのくらい」がわかると、キッチンスケールがなくても安心。たとえば、パスタ250グラム=約2人前。粉やお肉も目分量で使いやすくなり、時短料理にもつながります。また、炒め物やスープの具材なども、250グラムを目安にすると食べ切りやすい量になります。

例えば、野菜250グラムで作るサラダなら2〜3人分、ひき肉250グラムで作るハンバーグなら3個前後が目安です。こうした感覚を身につけることで、毎日の調理がよりスムーズでムダのないものになります。

買い物や発送で役立つ250グラムの感覚

スーパーでの特売や宅配便の重量制限など、250グラムの感覚を持っておくと、無駄な買いすぎや送料オーバーを防げます。

小分けの調味料やお菓子を買うときにも、「250グラム=一週間分くらい」と考えるとちょうど良い目安になります。さらに、調味料の詰め替えや食材の小分け保存をする際にも、この重さを意識しておくととても便利です。

たとえば、スパイスやナッツ、粉類などを250グラム単位で分けておくと、使い切りやすく鮮度も保ちやすくなります。

また、ネット通販や宅配便での発送時には、250グラムを超えるかどうかで料金が変わるケースも多いため、重さの感覚をつかんでおくことで節約にもつながります。

子どものお弁当・ペットフード量の参考にも!

お弁当のご飯・おかずを合わせると、だいたい200〜250グラムが標準的。ペットフードも1食分の目安として250グラム前後の商品が多くあります。重さを知っておくと、毎日の準備がスムーズになりますね。

さらに、子どもの成長段階によっては、少しずつ量を調整する目安にもなります。例えば、年中さんや小学生低学年なら200グラム前後、高学年になると250グラムがぴったりなことが多いです。ペットの場合も、種類や体重によって適量が変わりますが、250グラムを基準にして量を加減すると無理なく食事管理がでしやすくなります。

まとめ|250グラムをイメージできると生活がスムーズに

250グラムは、生活の中で何度も登場するちょうど良い重さ。ご飯やお肉、日用品、郵便まで、感覚でつかめるようになるととても便利です。数字にとらわれず、「このくらいかな」とイメージできるようになると、家事や買い物がよりスムーズになります。

さらに、250グラムという単位を意識しておくと、料理や片づけ、買い物での判断力が自然と身につくようになります。普段の生活の中で重さの感覚を積み重ねることで、目分量の精度も上がり、無駄な買いすぎや作りすぎを防ぐこともできます。

たとえば、食材を買うときに「これで250グラムくらいかな」と想像できると、必要な分量だけを選ぶ習慣がつき、結果的に節約や時短にもつながります。郵便や荷造りの場面でも、重さの感覚が身についているとスムーズに判断でき、日常の小さなストレスが減るでしょう。

**250グラムを“感覚で理解する力”**は、数字ではなく暮らしの中の実感として役立ちます。今日から少しずつ身近なものを手に取って、「これが250グラムくらいかな?」と感じ取る練習をしてみてください。それだけで、暮らしがほんの少し楽しく、そして賢く変わっていくはずです。