ポストに投函する際、「右側と左側、どっちに入れるのが正解だっけ?」と迷った経験はありませんか?実は、この二つの投函口にはそれぞれ明確な役割があります。知らずに間違えてしまうと、郵便物が届くのが遅れたり、最悪の場合は宛先に届かなかったりする可能性も。

この記事では、ポストの右と左の違いから、間違えた場合の対処法、そしてミスを防ぐための簡単なコツまで、プロのブロガーがわかりやすく解説します。もうポストの前で悩むことはありません!

ポスト投函の基本と注意点

ポストに投函する時、右側と左側で投函口が分かれていて迷った経験はありませんか?日本の郵便ポストは、郵便物をより効率的に仕分けるために、投函口が複数に分かれていることが多いです。この基本的な違いを理解することは、スムーズな郵便物の送付に不可欠。まずは、ポストの投函口の役割と、知っておくべき基本的なルールを整理していきましょう。

ポストの右側と左側の違いとは?

郵便ポストの投函口が2つある場合、ほとんどのケースで左側が「普通郵便物・はがき・手紙用」、そして右側が「速達・ゆうパック・レターパック・特定記録郵便用」と区分されています。左側の投函口は、主に定形郵便やはがきといった、比較的軽い郵便物を想定しています。一方、右側の投函口は、速達のように緊急性の高い郵便物や、厚みのある郵便物を効率的に処理するために設けられています。もし投函口が1つしかない場合は、そのまま投函して問題ありません。この基本的なルールを知っておくだけで、郵便物がより早く、正確に届く可能性が高まります。

ただし、地域やポストの種類によっては、この区分が異なる場合もあるため、投函口に書かれている表示を必ず確認するようにしましょう。

ゆうパケット・レターパックの投函ルール

ゆうパケットやレターパックは、追跡サービスが付いていたり、荷物を送る際に便利なサービスです。これらの郵便物は、ポストの右側の投函口に入れるのが基本ルールとされています。ゆうパケットやレターパックは、厚みやサイズが普通郵便と異なる場合が多く、専用の投函口から入れることで、その後の集荷や仕分け作業がスムーズに進むためです。特にレターパックライトは厚さ3cmまでと定められているため、投函口のサイズをしっかり確認しましょう。もし左側の投函口に無理やり入れようとすると、途中で詰まってしまったり、郵便物が破損する原因にもなりかねません。レターパックプラスは厚さ制限がないものの、右側の投函口を利用することで、正しいルートで配送されます。

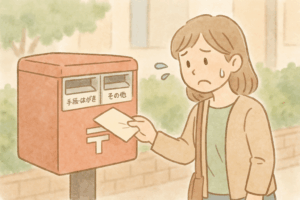

投函口を間違えた場合に起こりやすい影響

うっかり投函口を間違えてしまった場合、さまざまな影響が出る可能性があります。最も起こりやすいのは、郵便物の到着が遅れることです。間違った投函口に入れた郵便物は、郵便局内で手作業で仕分けし直される必要があるため、通常よりも配送に時間がかかってしまいます。特に速達便や書留など、急いでいる郵便物を普通郵便用の投函口に入れてしまうと、その速達のメリットが失われてしまいます。

また、厚みのある郵便物を無理に狭い投函口に押し込むと、封筒が破れたり、中の書類が折れ曲がったりといった郵便物の破損にもつながりかねません。郵便物が届かなかったり、破損してしまったりすると、送り先の相手に迷惑をかけてしまうだけでなく、再度送り直す手間も発生します。

そのため、投函する際はわずかな時間でも、必ず表示を確認するように心がけましょう。

間違えて投函したときに起こる具体的な影響

もし間違えて投函してしまったらどうなるのでしょうか?ここでは、その具体的な影響について、郵便物の種類別に解説します。単に「遅れる」だけではなく、その後の処理にも大きな影響があることを知っておきましょう。

通常郵便・速達・書留などの扱いの違い

投函口を間違えた郵便物は、種類によってその後の扱いが異なります。

通常郵便を速達用投函口に入れてしまった場合、速達便と一緒に集荷されますが、仕分け作業の段階で手作業で区分され、通常の配送ルートに乗せられます。このため、わずかな遅れは生じるものの、ほぼ問題なく届くケースがほとんどです。

一方、速達・書留を通常郵便用の投函口に入れてしまった場合は注意が必要です。通常郵便用の郵便物と一緒に集荷・仕分けされるため、速達としての扱いは受けられません。郵便局員が手作業で速達と判断して速達ルートに乗せ直す場合もありますが、多くの場合、到着が1日以上遅れる可能性があります。特に、書留は追跡や補償サービスがあるため、投函口の確認は絶対に忘れないようにしましょう。

投函した郵便物を回収できるケースとできないケース

間違えて投函してしまった郵便物を「やっぱり取り戻したい!」と思うこともありますよね。

結論から言うと、投函後の郵便物を個人が回収することは、ほぼ不可能です。ポストに投函された時点で、その郵便物の管理権は郵便局に移ります。そのため、法律上、第三者が勝手にポストを開けて郵便物を回収することはできません。

しかし、ごく稀なケースとして、郵便局の窓口に「誤って投函してしまった」とすぐに相談し、集荷前でまだ郵便物がポスト内にある場合、郵便局員が回収してくれることがあります。ただし、これは例外的な対応であり、郵便物の回収を保証するものではありません。基本的に、投函する前に間違いがないか最終確認することが重要です。

封筒サイズ・厚みによる仕分けの影響

郵便物のサイズや厚みも、投函口を間違えた際の仕分けに影響を与えます。

通常郵便用の投函口は、定形郵便やはがきといった、比較的薄い郵便物を想定して作られています。そのため、厚みのあるゆうパケットやレターパックを無理やり入れると、ポスト内で詰まってしまい、集荷作業に支障をきたす可能性があります。また、無理な投函により封筒が破れてしまい、中身が飛び出してしまうことも。

一方、速達やゆうパック用の投函口は、厚みのある郵便物にも対応できるよう、広めに作られています。ここに通常郵便を投函しても大きな問題はありませんが、やはり正しい投函口に入れることが、最も効率的で確実な方法です。

以下に、主な郵便物の投函口をまとめました。迷った際は参考にしてください。

| 郵便物の種類 | 主な投函口 | 注意点 |

|---|---|---|

| 定形郵便・はがき | 左側(通常郵便) | ポストの表示を確認 |

| 速達・書留 | 右側(速達) | 時間指定や追跡が必要な場合は必須 |

| ゆうパケット・レターパック | 右側(速達) | 厚さに注意 |

| 定形外郵便 | 左側(通常郵便)または右側(速達) | サイズ・厚みによって異なる |

ポスト投函ミスへの対処法

間違いに気づいたとき、すぐに取れる対応方法を知っておくと安心です。慌てずに、まずは状況を把握しましょう。

郵便局の窓口でできることと流れ

もし間違えて投函したことに気づいたら、まずは最寄りの郵便局の窓口に相談しましょう。投函したポストの場所と時間、そして郵便物の種類や特徴を伝えます。もし、まだ集荷時間が来ていない場合は、郵便局員が状況を確認し、ポストを開けて郵便物を回収してくれる可能性があります。ただし、これはあくまでも例外的な対応であり、必ず回収できるわけではありません。集荷後であれば、郵便局の仕分けセンターに連絡を取ることもできますが、個人での対応は非常に難しくなります。窓口では、今後の対応策についても相談に乗ってもらえるので、まずは落ち着いて状況を説明することが大切です。

誤投函した郵便物についての問い合わせ方法

投函後に間違いに気づいた場合、郵便局のカスタマーサービスに電話で問い合わせることもできます。以下の情報を準備しておくと、スムーズに問い合わせができます。

- 投函したポストの場所(住所や目印)

- 投函した日時

- 郵便物の種類(速達、書留、普通郵便など)

- 宛先や差出人の情報

郵便局のウェブサイトには「郵便物・荷物に関するお問い合わせ」の窓口がありますので、そちらを利用するのも一つの方法です。しかし、電話での問い合わせが最も早く対応してもらえることが多いです。誤投函したことを正直に伝え、今後の対応について相談しましょう。万が一、郵便物が紛失してしまった場合に備え、これらの情報を控えておくことをおすすめします。

チェックリストで確認する「右口・左口」の違い

投函ミスを防ぐために、投函前に確認すべきポイントをチェックリストとしてまとめてみました。これを習慣化することで、うっかりミスを劇的に減らすことができます。

- 郵便物の種類を再確認する: 「速達」「書留」「レターパック」などの特殊な郵便物か、それとも「普通郵便」か?

- ポストの表示を確認する: 投函口に「速達」「ゆうパック」などと書かれているか、あるいは「はがき・手紙」「その他郵便物」といった表示があるか?

- 厚みやサイズを確認する: 投函口に無理なく入るか?

- 投函口の左右を確認する: ほとんどのポストで「左側が通常、右側が速達」だが、念のため表示を再確認する。

このチェックリストを実践することで、ポストの前で迷う時間がなくなり、スムーズかつ確実に郵便物を送ることができるようになります。急いでいる時ほど、この確認が重要になります。

投函ミスを防ぐための工夫

慌ただしい日常の中でも、ちょっとした工夫で投函ミスは防げます。ここでは、誰でも簡単にできる予防策を紹介します。

郵便物の種類・サイズを確認するポイント

郵便物を投函する前に、まずは「どのような郵便物か」を明確にすることが最も重要です。例えば、急ぎの書類は「速達」、追跡が必要なものは「特定記録郵便」や「書留」といったように、目的とサービスを事前に確認しましょう。

次に、郵便物のサイズと厚みです。特に定形外郵便はサイズによって料金が変わるため、投函口に入るかだけでなく、適切な切手を貼っているかどうかも確認が必要です。ゆうパケットやレターパックのように専用の封筒や箱がある郵便物は、その形状に合った投函口を選ぶことが大原則です。

投函前に再確認すべきチェック項目

ポストの前に着いたら、以下の項目を最終チェックしましょう。

1. 宛先と差出人の情報

住所、氏名、郵便番号は正確か?特に郵便番号を間違えると、配達が遅れる原因になります。

2. 切手や料金

郵便物の重さに応じた切手が貼られているか?料金不足だと、相手に不足分を請求される可能性があります。

3. 投函口の表示

ポストの投函口に書かれている「速達」「ゆうパック」「普通郵便」などの表示を、改めて確認する。

これらの項目を毎回確認する習慣を身につけるだけで、投函ミスをほぼゼロにできます。

集荷時間帯に注意すべき理由

ポストの集荷時間帯は、投函ミスを防ぐだけでなく、郵便物の到着を早めるためにも重要です。多くのポストには集荷時間の目安が記載されています。集荷時間直前に投函すれば、その日のうちに郵便局に運ばれ、翌日には配達される可能性が高まります。

しかし、集荷時間が過ぎてから投函すると、次の日の集荷までポストに留まることになり、到着が1日遅れてしまいます。急ぎの郵便物を送る際は、集荷時間を事前に調べておくことも大切なポイントです。特に速達便は、集荷時間の確認を怠らないようにしましょう。

まとめ:正しいポスト投函で安心・スムーズに

ポストの右側と左側の違いは、郵便物を正しく、そしてスムーズに送るための重要なルールです。うっかり間違えても大きな問題にならないケースもありますが、場合によっては郵便物の到着が遅れたり、破損したりと、思わぬトラブルに繋がります。この記事で紹介した「右と左のルール」「間違えたときの対処法」「ミスを防ぐためのチェックリスト」を参考に、日々のポスト投函をより確実なものにしましょう。

ちょっとした注意と工夫で、郵便物を送る際の不安が解消され、相手にも安心を届けることができます。次回ポストに投函する際は、ぜひこの知識を思い出してください。